M&A・事業承継コラム

〜全ての経営者に合った

M&A・事業承継に関する情報を提供します〜

最新の記事

弊社『株式会社M&Aナビ』および『M&Aナビ』をご紹介いただいたメディア

以下のメディアにて弊社のM&Aナビのご紹介をいただきました。 様々な情報発信をしていらっしゃいますので是非ご覧ください。 株式会社fundbook様 ...

医療法人・病院M&Aの完全ガイド:スキームや相場、メリット・デメリットまで解説

医療法人・病院業界では、近年M&Aが増えている傾向にあります。 背景には、医師の高齢化に伴う後継者不在が挙げられます。 これまでは、親族内(特に子供)...

アパレル業界のM&A動向を解説!事例や業界の課題をチェック!【2025年最新】

アパレル業界は、M&Aが活発に行われている業界の一つと言えるでしょう。 背景には、ファストファッションの台頭やコロナ禍による購買意欲の変化、インターネ...

【物流2024年問題】運送業界のM&Aとは|最新動向・売却相場・事例・メリット/デメリットを解説

本記事では、運送業界のM&Aの最新動向を解説しています。 メリット・デメリット、売却相場の考え方、近年の事例、コロナ後や2024年問題の影響、案件の探...

【高年収業界へ!】M&A業界への転職におすすめのエージェント7選

M&A業界は年収が高いことやビジネスマンとしての成長機会が得られることから、転職による人材の流入が増えています。 年収1,000万円以上の求人が多く、...

LOI(意向表明書)とは?MOU(基本合意契約書)との違いや作り方を解説!

M&A用語の中で最も間違いが多いものとして、LOIとMOUがあります。 実際、ほとんどのM&A支援の専門家も「LOIはどうなってる?あれ、M...

ペットショップ業界のM&A動向を解説!メリット・デメリットやマッチング方法とは?

ペットショップ業界は、業界の成長に伴いM&Aが増加傾向にある業界といえます。 一方で、グローバルな視点で見ると、動物福祉の観点から生体販売が禁止される...

スモールM&AにおすすめのM&A仲介・支援会社29選をご紹介!

中小企業の経営者にとって、信頼できるM&A専門家の選定は最も重要なプロセスと言えるでしょう。 近年では、事業承継の手段の一つとしてM&Aが有...

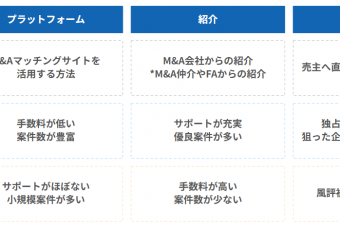

【M&A成功への最短ルート】買収未経験企業こそチャンス!M&Aプラットフォームを活用して「買い負け」を防ぐ方法

今回の記事では、買収未経験の企業様がM&Aという手法を活用して企業の非連続な成長を実現するための手法について解説します。 本記事を通じて「買収経験豊富...

M&Aで会社売却する場合の経営者保証の取扱いは?注意点も解説!

中小企業のM&Aを検討する経営者にとって、「譲渡後の経営者保証の解除」は大きな不安の種です。 会社を譲渡して経営から退いたにもかかわらず、会社の借入に...

【2025年最新】ベンチャー企業のM&Aの市場動向!バイアウトの事例や3つのポイントを解説

ベンチャー企業のM&A市場は、グロース市場の上場基準の引き上げや100億宣言といった取り組みが影響し、件数増加や取引金額の高額化といった動きがあります...

中小企業のM&Aについて解説!概要や 実践的な手法、事例をご紹介

近年、中小企業においてM&Aが有効な経営戦略の手法であるという認識が広がりつつあります。 事業承継の一つの手段としてM&Aが活用され始めたの...

M&Aにおける売り手の注意点とは?交渉時のリスクと確認事項を徹底解説

本記事では、M&Aにおける売り手の注意点を整理します。検討・交渉・売却後の各段階でのリスクと留意点、価格・スキーム・雇用条件などの確認事項をわかりやす...

M&Aはどこに相談するのが良い?相談先の選び方や、選ぶときの3つの注意点を徹底解説!

M&Aを検討しているが、どこに相談すればいいかわからない…。そんな悩みを抱えるは当然です。 家族や従業員に気軽に相談できる内容ではないですし、銀行や税...

M&Aのリスクとは?売り手・買い手の注意点と対処法をわかりやすく解説

本記事では、M&Aのリスクを4類型(財務・法務・経営・人材)で整理して、売り手/買い手それぞれの具体的リスクと、専門家活用・デューデリジェンス・PMI...

M&A仲介とは?FAとの違い・業務範囲・メリット・費用・注意点を解説

本記事では、M&A仲介とは何かを基礎から解説します。 FAとの違い、業務範囲、メリット、費用、注意点(選び方のポイント)、課題やプラットフォームとの違...

【図解あり】「株式譲渡」と「事業譲渡」の違いとは?M&Aの手法・メリット/デメリットを解説

本記事では、株式譲渡と事業譲渡の違いをわかりやすく解説します。主体・対価の受け手・税務・許認可の承継、各手法の特徴/メリット・デメリット、選び方のポイントまで整...

【2025年最新版】SES業界のM&Aの市場動向、成功事例や売買戦略を徹底解説

2025年のSES業界におけるM&A動向は、急速に進化するテクノロジーと、それに伴う企業のIT人材ニーズの増加に対応して、ますます活発化しています。 ...

会社売却は誰に相談すべき?相談先20選を徹底解説!【無料の相談先あり】

「会社の売却を考え始めたとき、まず誰に相談すればわからなかった」という話をよくお聞きします。 社員は言うまでもなく、取引先や銀行などにも軽々しく相談できません。...

不動産M&Aとは?手法やメリット・デメリット、税金面などを解説!

近年、不動産業界で「不動産M&A」が注目を集めています。 不動産M&Aとは、不動産を保有する法人の株式を取得することを通して、保有する不動産...

新着買収案件の情報を受けとる

M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。

LINE友だち追加する

LINE友だち追加する Facebookページにいいねする

Facebookページにいいねする Twitterをフォローする

Twitterをフォローする メールで受けとる

メールで受けとる