【最短2カ月⁈】M&Aに必要な期間とは?はじめる適切なタイミングや目安を解説

M&Aが成約するにはどの程度の期間が必要なのでしょうか。

M&Aの際に用いる手法によって変わりますが、短くて半年間・長い場合は数年間ほどの期間を要することが一般的です。

必要な期間だけを聞くと、「なぜM&Aにはそこまで長い期間がかかるの?」「具体的にはいつから検討を開始し始めればいいの?」といった疑問が浮かんでくると思います。

実際、いつから検討を始めたらいいのかよくわからないという声をよく聞きます。

そこで本記事では、M&Aを進める際のステップや期間、M&Aを進める適切なタイミングについて見ていきます。

M&Aや事業承継に必要な期間を正確に把握し、計画的な事前準備を行うことで不安や疑問点を解消しましょう。

目次

M&Aに必要な期間

弊社がご支援をしているような中小企業のM&Aにおいては、通常6カ月~1年程度の期間が必要とされています。

ただし、M&Aに必要な期間は対象会社の規模や事業の複雑性、または経済情勢といった要因によっても大きく異なります。

また、M&Aを行う期間は数多くのステップを経ることによって進行していくことになります。

M&Aの各ステップで必要な期間

では、具体的なM&Aの進行において、各ステップでどの程度の期間が必要なのかを見ていきましょう。

- M&Aの検討:3カ月~5年

M&Aを活用して実現したい目的を明確にし他の手段との有効性の比較を行うステップです。 - M&Aの準備:1カ月~3カ月

M&A仲介会社への相談や希望条件のすり合わせを行うステップです。最も重要なステップといえます。 - マッチング:1カ月~3カ月

M&Aの候補となる企業とマッチングするステップです。最初は複数の候補企業と交渉を行いますが最終的には1社との独占交渉を開始します。 - デューデリジェンス:1カ月

企業の財務状況、契約、業務運営の健全性などを詳細に調査します。 - 最終交渉と契約締結:1~2カ月

デューデリジェンスの結果を踏まえて契約の手続きに進みます。交渉はプロジェクトの複雑さにより長期化する可能性があります。 - 統合の実行:半年~5年

合併後の統合作業は、数ヶ月から1年以上かかることもあります。企業文化の融合、システムの統合、オペレーションの最適化が含まれます。

以上のように、M&Aの各ステップで必要な期間の目安をわかっていただけたかと思います。

弊社がご支援する場合においても多くは上記のようなステップと期間を経てM&Aの成約が実現することが多いです。

ただ、弊社では最短2カ月ほどで成約をご支援した事例もあります。

売り手と買い手の双方が素早い進行を目指している場合は、かなり短い期間での成約も不可能ではないといえるでしょう。

事業承継に必要な期間と適切なタイミング

後継者の了承を得るまでに必要な期間は1年超

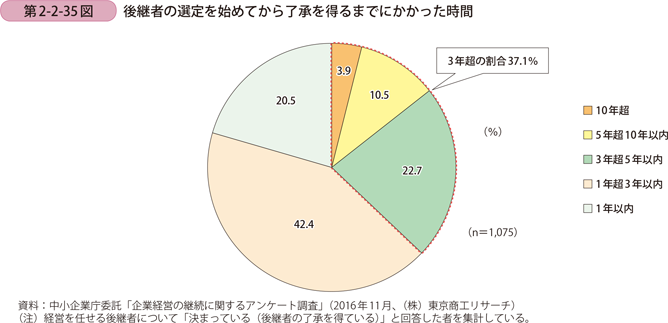

2017年度版の中小企業白書に、後継者の選定を始めてから了承を得るまでにかかった時間が公表されています。

後継者の選定を始めてから了承を得るまで、おおむね3年以内に後継者を決定している企業が過半数のようです。

しかし、1年以内に後継者の了承を得られている企業は全体の20%にすぎません。

3年以内に後継者の了承を得られている企業のうち、60%超の企業が後継者の了承を得るまでに1年超の期間を要しています。

そして、この数値はあくまでも、後継者の「了承」であり、経営の引継ぎはまだ行われていない点に注意が必要です。

後継者の了承を得たのちに、後継者を経営者に育て上げる育成期間、内部体制の整備が必要となることを考えると、実際に承継が完了するまでにはさらに多くの期間を要します。

(出典:「中小企業白書2017年版」中小企業庁)

後継者の育成に必要な期間は5年

2014年版の中小企業白書には、経営者が後継者育成に必要だと考える期間の調査結果が公表されています。

この調査結果によると、後継者の育成に5年以上は必要であると考えている経営者が60%も存在します。

言い換えると、後継者が十分な経営力を身につけるまでには、現経営者による5年以上のバックアップ期間が必要です。

(出典:「中小企業白書2014年版」中小企業庁)

そして、後継者の選定から了承までに3年、その後継者候補の育成に5年超の期間が必要であるとすると、

「少なくとも現経営者の引退よりも8年前から事業承継の準備に取り掛かる必要がある」はずです。

事業承継・M&Aは早い段階でのタイミング検討が必要

後継者の了承を得るまで、後継者が経営者として独り立ちするまでには短く見積もっても8年も必要。

そんな中、日本の中小企業経営者の平均年齢は66歳と高齢化が進んでいます。

66歳になってから事業承継の準備を始めていたのでは、承継完了時には、現経営者は75歳近くになってしまいます。

事業承継問題を検討するタイミングに早すぎることはありません。

早期に後継者の選定を始め経営の引継ぎに入ることが、円滑な事業承継のポイントです。

親族内承継及び従業員承継(事業承継)と第三者承継(M&A)は同時並行で検討すべき

それでは、親族内承継や従業員承継ではなく第三者承継(M&A)の検討タイミングはいつになるのでしょうか。

M&A決断のタイミングの考え方のポイントは大きく3つです。

事業承継・M&Aはタイミングが合えば…と考えていては手遅れ

「タイミングが合えば~」というスタンスだと、そのタイミングが来ないかもしれません。

中小企業のM&Aは自分から譲渡の準備をしていなければ基本的には声はかからないからです。

売りたくない時がM&A・事業承継を始めるベストタイミング

実は、売りたくない時こそが検討のベストタイミングという見方もあります。

毎期増収増益など、成長期にある企業は買い手にとっても当然魅力的です。

売上・利益等の業績が右肩下がりの企業を買収しようとする企業は多くありません。

売り手企業オーナーにとって時期尚早と思えるタイミングこそが売却のベストタイミングなのです。

M&A・事業承継は売却先を選べるときに探し始めるのがベスト

相手(売却先)を選べるときに相手探しをするのが、良い条件で会社を売却するポイントです。

後継者不在企業に相続が発生した場合等は、買い手企業に経営を引継いでもらうことが最優先となり、条件交渉は二の次になります。

売り手企業が有利なタイミングで相手探しを開始することがM&Aの決断タイミングとしては良いことになります。

親族内承継や従業員承継の場合、後継者からの選定から了承を得るまでに3年を要します。

当然、3年経過後に後継者が事業を引継がないと回答する可能性もあるわけです。

この間に、会社を取り巻く事業環境は大きく変化します。

景気が更に良くなることもあれば、予想以上に景気が悪くなることもあるでしょう。

親族・従業員承継の選択肢がなくなったからM&Aを検討する、という心構えでは、良いお相手に出会える時間・タイミングを逃していることになります。

M&A・事業承継の成功に向けた重要な要素

戦略的な視点

M&Aの成功には、戦略的な視点が不可欠です。企業がM&Aを行う主な理由は、ビジネスの拡大や新たな市場への進出、技術の獲得など、企業の成長戦略を達成するためです。したがって、M&Aの成功には、企業の長期的なビジョンとM&Aの目的が一致していることが重要です。また、M&Aのターゲット企業が自社のビジネスモデルや企業文化と適合しているかどうかを評価することも重要な戦略的視点となります。

財務的な視点

M&Aの成功には、財務的な視点も重要です。M&Aは大きな投資であり、その投資が企業の成長に寄与するためには、適切な財務評価が必要です。M&Aのターゲット企業の財務状況を詳細に分析し、適切な価格を決定することが重要です。また、M&A後の統合プロセスにおいても、コスト削減やシナジー効果の実現など、財務的な視点からの管理が求められます。

法務的な視点

M&Aの成功には、法務的な視点も重要です。M&Aは、契約法、競争法、労働法など、多くの法律に関連しています。したがって、M&Aのプロセス全体において、法律遵守を確保することが重要です。また、M&Aの契約書の作成や交渉においても、法務的な視点からの評価が必要です。法律問題が発生した場合、M&Aの成功は大きく阻害される可能性があります。

M&Aを成功させる5つのポイントとは?重要性や...

企業買収や合併は、業界内での地位を強化し、市場拡大や新規事業の展開など様々なメリットがありますが、一方でM&A後の企業文化の違いや組織の整合性の問題、人材の流出などの課題も生じます。 こうした課題を解決するため…

M&Aのプロセス・手順

M&Aの6つのステップ

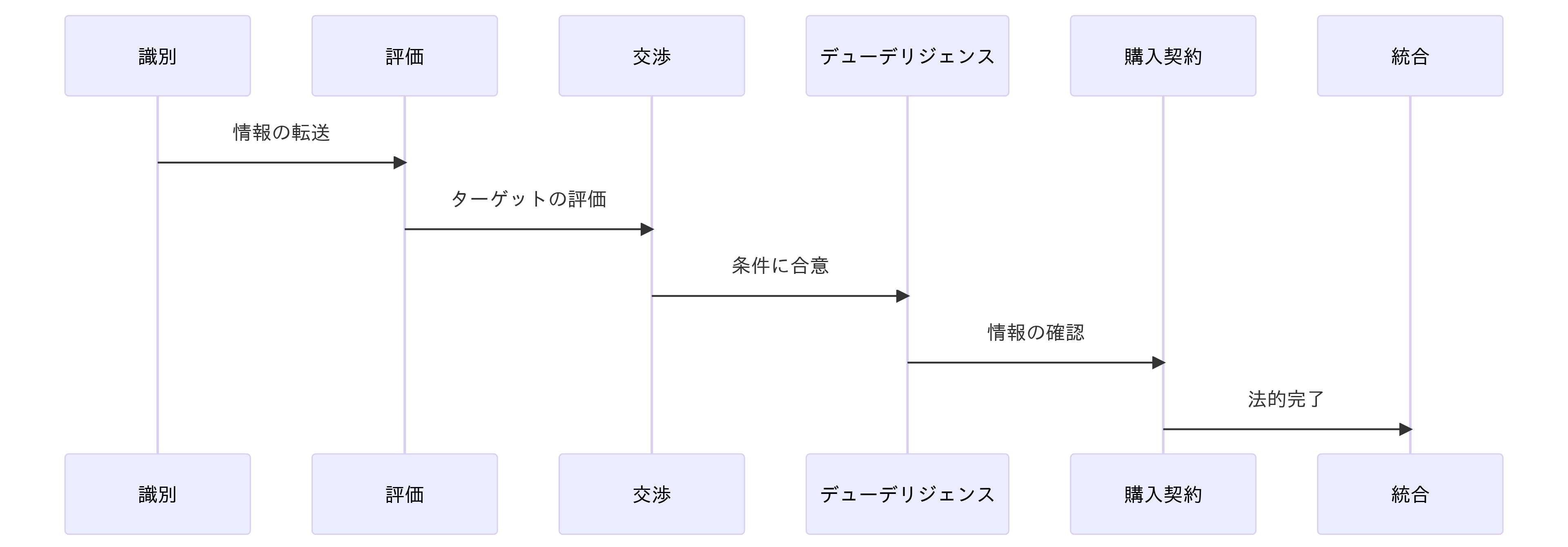

M&Aのプロセスは、大きく分けて以下の6つのステップから成り立っています。

- ターゲット企業の特定

- 評価とデューデリジェンス

- 交渉と契約

- 買収契約の締結

- 統合

- ポストM&A

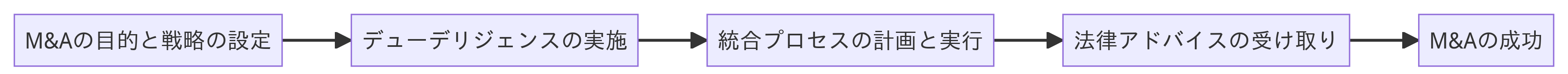

以下の図は、M&Aのプロセスを視覚的に示しています。

M&A・事業承継の各フェーズで必要な期間

M&Aの各フェーズで必要な期間は、ターゲット企業の規模や業界、交渉の進行状況などにより異なります。一般的には、ターゲット企業の特定から評価・デューデリジェンスまでに数週間から数ヶ月、交渉と契約締結までに数ヶ月、統合までには数ヶ月から数年かかることが多いです。

M&Aプロセスをスムーズに進めるためのポイント

M&Aのプロセスをスムーズに進めるためには、以下のポイントが重要です。

- 明確なM&Aの目的と戦略の設定

- 適切なターゲット企業の選定

- 詳細なデューデリジェンスの実施

- 効果的な交渉戦略の立案

- 統合プロセスの計画と実行

これらのポイントを押さえることで、M&Aのプロセスはスムーズに進行し、成功の可能性が高まります。

M&Aのスケジュールは?~手順や期間、進め方...

M&Aの成約に向けたスケジュールには、およそ6カ月~1年ほどかかるといわれています。 非常に長いプロジェクトとなるため、M&Aを成功に導くためにはスケジュールに対する理解と効果的な管理が不可欠です。 …

M&A・事業承継のタイミングと税務対策

M&A・事業承継のタイミングと税金の関係

M&Aのタイミングは、税金の観点からも重要です。M&Aのタイミングによっては、税金の負担を軽減することが可能です。例えば、企業の財務年度末にM&Aを行うと、その年度の税金計算にM&Aに関連する費用を含めることができます。また、M&Aのタイミングによっては、税制上の優遇措置を受けることが可能な場合もあります。

M&A・事業承継を行う際の税務対策

M&Aを行う際の税務対策は、以下のようなものがあります。

- M&Aの形態による税負担の違いを理解する

- M&Aのタイミングを調整する

- M&Aに関連する費用を適切に計上する

- 税制上の優遇措置を活用する

これらの税務対策を適切に行うことで、M&Aによる税金の負担を軽減することが可能です。

M&A・事業承継のタイミングと税務対策の重要性

M&Aのタイミングと税務対策は、M&Aの成功に大きく影響します。適切なタイミングでM&Aを行い、適切な税務対策を行うことで、M&Aによる税金の負担を軽減し、企業の財務状況を改善することが可能です。また、税務対策を適切に行うことで、税法違反による罰則を避けることができます。

会社売却の際に発生する税金とは?計算方法や節税...

M&Aで株式や事業の譲渡を行うと、売手側はその対価として売却代金を受け取ります。 売却代金は高額になることが多いため、それに合わせて多額の税金が発生します。 では、また受け取った代金に対する税金は誰がどのように…

M&A・事業承継のリスクとその対策

M&A・事業承継における主なリスク

M&Aには、以下のようなリスクがあります。

企業評価ミス

ターゲット企業の価値を過大評価または過小評価すると、M&A後の期待収益が得られないリスクがあります。

統合失敗

M&A後の統合がうまくいかないと、シナジー効果が得られず、企業の業績が低下するリスクがあります。

法律問題

M&Aのプロセスにおいて法律違反が発生すると、罰則を受けるリスクがあります。

M&A・事業承継のリスク対策とその重要性

M&Aのリスク対策は、M&Aの成功にとって非常に重要です。評価ミスを防ぐためには、適切なデューデリジェンスを行うことが重要です。統合失敗を防ぐためには、M&Aの計画段階から統合プロセスを詳細に計画し、M&A後も継続的に統合の進行状況を管理することが重要です。法律問題を防ぐためには、M&Aのプロセス全体にわたり、適切な法律アドバイスを受けることが重要です。

M&A・事業承継のリスクを最小限に抑えるためのポイント

M&Aのリスクを最小限に抑えるためには、以下のポイントが重要です。

- 明確なM&Aの目的と戦略の設定

- 適切なデューデリジェンスの実施

- 効果的な統合プロセスの計画と実行

- 適切な法律アドバイスの受け取り

これらのポイントを押さえることで、M&Aのリスクを最小限に抑え、M&Aの成功の可能性を高めることができます。

M&Aの注意点・リスクを買収する買い手側の視...

M&Aにより会社を買収する場合、リスクはつきものです。 M&Aの取引は高額のため、一つ一つの条件に注意して損失を回避する必要があります。 M&Aを進める方は、見えないリスクに対して不安を感じ…

売却検討中の方の疑問をいますぐ解決!よくある質問と回答はこちら

M&Aでよくある質問〜売却検討中の方の不安・...

M&Aで会社や事業の売却を検討する中で、不安や疑問点は多くあるのではないでしょうか。 M&Aナビにおいても「いくらで売れるのか知りたい」「売却後の税金が不安」といったご質問をいただいております。 そこ…

M&A・事業承継の成功事例と失敗事例

M&A・事業承継の成功事例とその要因

M&Aの成功事例とその要因を理解することは、自社のM&A戦略を考える上で非常に有用です。成功事例からは、M&Aの成功に寄与した要素を学ぶことができます。例えば、明確なM&Aの目的と戦略の設定、適切なデューデリジェンスの実施、効果的な統合プロセスの計画と実行などが、M&Aの成功に寄与した要素として挙げられます。

M&A成功事例34選~大企業、中小企業、業界別...

この記事では、M&A(企業の合併・買収)が成功した34の事例を紹介します。 大企業や中小企業、業界別に分けて取り上げ、その成功の秘訣に迫ります。 中小企業においてもM&Aによる成長戦略の実現が一般化す…

M&A・事業承継の失敗事例とその原因

一方、M&Aの失敗事例とその原因を理解することも、自社のM&A戦略を考える上で重要です。失敗事例からは、M&Aの失敗に繋がった要素を学ぶことができます。例えば、M&Aの目的と戦略の不明確さ、デューデリジェンスの不十分さ、統合プロセスの不適切な管理などが、M&Aの失敗に繋がった要素として挙げられます。

M&A失敗事例18選~経営統合が破綻した企業の...

M&A(合併・買収)は企業成長戦略の一つとして注目されていますが、成功とともに失敗事例も少なくありません。 本記事では、飲料食品業界、IT/WEB業界、商社業界、製造業界、小売業界、電気業界、不動産業界、金融業…

M&A・事業承継の成功・失敗事例から学ぶべきこと

M&Aの成功事例と失敗事例から学ぶべきことは、M&Aの成功に必要な要素と、M&Aの失敗を招く要素を理解し、それらを自社のM&A戦略に反映させることです。具体的には、M&Aの目的と戦略の明確化、適切なデューデリジェンスの実施、効果的な統合プロセスの計画と実行の実施、適切な法律アドバイスの受け取りなどが、M&Aの成功に必要な要素となります。

以下の図は、M&Aの成功に必要な要素を示しています。

事業承継・M&Aの適切なタイミングと要する期間 まとめ

いかがだったでしょうか?

親族や社内従業員に対する事業承継には、想像以上に長い時間がかかります。

また、もし承継が上手くいかなかった時、M&Aを考え始めるのでは手遅れになってしまうかもしれません。

『M&Aを少しでも視野に入れている』

『視野に入れてはいないが、身内での事業承継に不安を感じる』

という皆さま。

幅広く、良い条件・良いお相手を見つけるためには、少しでも早くからM&Aについて検討することをお勧めします。

またM&Aナビは、売り手・買い手ともにM&Aにかかる手数料などを完全無料でご利用いただけます。買い手となりうる企業が数多く登録されており、成約までの期間が短いのも特徴です。ぜひご活用ください。

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。

大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』

関連記事

中小企業のM&Aについて~会社の規模感や基本的な情報を詳しく解説~

この記事では、M&Aの意味と行われる理由、そして、手順とトレンドについて丸ごと紹介します。 M&Aを検討するのに必要な基本情報は網羅しており

M&Aスキームを徹底解説:各種手法をわかりやすく紹介

M&Aの手法や方法のことを業界では「スキーム」とあらわすことがあります。 具体的には、どのような方式や手法で会社や事業の売買を行うかを指しています。

M&Aのクロージングとは?スキームごとの手続きや必要書類・契約書をわかりやすく解説

M&A契約と同時に行われる一連の手続きをクロージングと呼びます。 M&Aは、成長戦略の手段だと捉えると、契約で終わりではなくクロージングのプ

中小企業のM&Aの現状:2020年も国内M&Aが増加傾向に

連日ニュースで報道される大企業による大型買収のニュース。 M&Aという言葉は広く認知されているようですが、実は中小企業にとってもM&Aは身近

新着買収案件の情報を受けとる

M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。

メールで受けとる

メールで受けとる