【事業売却の相場について解説】M&Aで会社売却する際の企業価値評価の3つの方法

あなたが「会社を売りたい」と考えたとき、一体いくらで売るのが最適だと思いますか?

M&Aにおいて「会社の価値(株価)を正しく算出する」ことは非常に重要です。

特に未上場企業の場合は株価が公開されているわけではありませんし、日常的に株価を算出しているわけでもありません。

また、株価算出方法にはさまざまな考え方がある上、買収側と譲渡側の双方が納得できる価格であれば、それで売買契約は成立してしまいます。

つまり、「お互いが納得できる価格が正しい価値」ということになります。

しかしながら、現実的には合理的な基準による価格がないとスムーズに交渉が進みません。いわゆる会社売却における価格の相場といわれるものです。

そこで、本記事ではM&Aを行う際に広く用いられる株価算出の手法をご紹介します。

弊社は、株価算出の無料の相談を行っています。

業績や業界動向を踏まえたうえで複数の手法から事業の価値を算出させていただきます。

目次

- 1 M&Aの会社の売却価格は相場があるか?社長が決めるものか?

- 2 会社売却の価格・相場の算出方法3選

- 3 M&Aの会社売却と事業売却の違いとは?

- 4 相場よりも高い価格で会社売却を行う5つのポイント

- 5 M&Aにおける、会社売却時の税金対策

- 6 M&Aにおける会社売却のメリット・デメリットとは?

- 7 M&Aの会社売却価格に影響を与える重要な要素

- 8 会社売却を進めるステップ

- 9 会社売却時のリスクとその回避方法

- 10 M&A会社売却の価格・相場でよくある質問

- 11 M&Aの会社売却価格の決め方・計算方法の解説

- 12 M&Aにおいて高く売れる会社の特徴と売却の交渉術

- 13 結局、M&Aにおいてどうやって会社の売却価格を算出するのか

M&Aの会社の売却価格は相場があるか?社長が決めるものか?

たとえば、社長がその会社の株式をすべて保有するオーナー企業の場合、その株式をいくらで誰に売るのかは、基本的に社長が自由に決めることができます。

オーナーにとっては創業からの愛着や自負、今後の成長性などさまざまな思いがあり、それらを考慮するとついつい高額な希望価格になってしまうことも少なくありません。

一方でその会社を売却した後、新しく行いたい事業やライフスタイルが決まっており、それに向けて「このくらいの金額があれば十分」という背景で希望価格を決めることもあります。

しかしながら、M&Aとは相手がいる取引ですので、売却先となる企業と出会い、状況を知った上で交渉をし、最終的に納得して対価を支払ってもらわなければ成立しません。

オーナー社長が高額な売却価格を設定してしまうと、いつまでたっても交渉相手すら見つからないといった状況にもなり得ます。

そこで、M&Aにおける「会社の価値」は、オーナー自身の意向に加え、第三者が客観的に算出する株価を参考にした上で最終的に決めるのが、M&Aを成功に導くための近道です。

第三者による企業評価、というと少し専門的な印象を持つかもしれません。

ただし、譲渡を検討している方にとって重要なことは「基準を知る」ことであり、「評価方法を勉強する」ことではありません。

どういった考え方や方法によって株価が算出されているのかを知っておくことで、なにより自分自身が納得することができるようになるでしょう。

会社売却の価格・相場の算出方法3選

それでは、第三者が行う企業評価の方法について解説します。

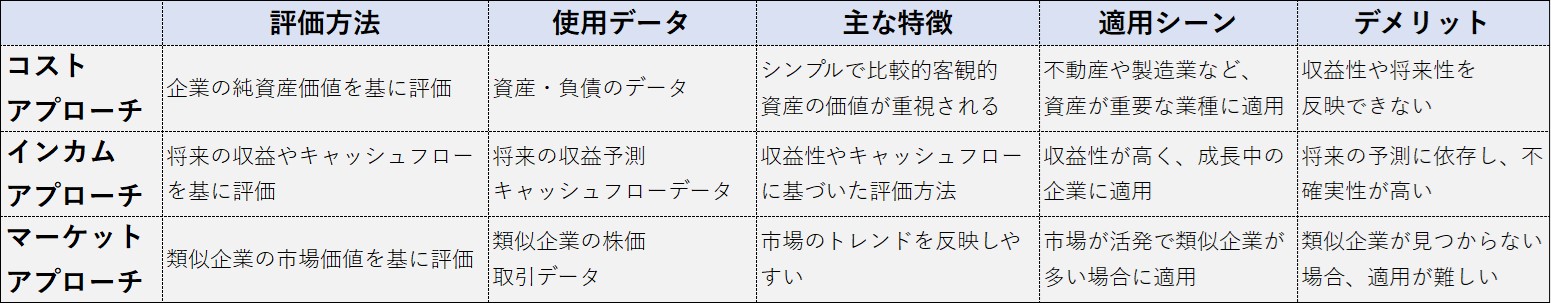

M&Aにおける企業評価の方法は、注視するポイントに応じて3つのアプローチに分かれます。

また、単一の評価方法だけで企業価値を評価するだけでなく、複数の評価方法を組み合わせて評価することもあります。

- コストアプローチ(純資産に着目)

- インカムアプローチ(収益力やキャッシュフローに着目)

- マーケットアプローチ(市場相場に着目)

3つの手法の方法や特徴を整理した図は以下のような内容です。

コストアプローチ(純資産に着目)

コストアプローチは、M&Aにおいてよく利用される手法で、決算書の貸借対照表に記載されている純資産額を企業価値のベースとする考え方です。

代表的な算出方法は「簿価純資産法」と「時価純資産法」です。

これは、決算書に記載されている純資産の金額をそのまま根拠にする(=簿価)か、現在の実態価値に合わせて修正を行う(=時価)か、といった違いがあります。

簿価純資産法

簿価純資産法は、決算書に記載されている金額を人の手によって再評価する必要がなく、非常に簡単に株価を算出することが可能です。

しかし、実際には簿価が正しい資産の価値を表している可能性は低いため、M&Aの場面で採用されることはほとんどありません。

ネット上などで貸借対照表の数字を入力すると株価が算定されるサービスがありますが、それらの多くは簿価純資産法を使用しており、M&Aの場面で使える精緻な株価とかけ離れてしまっていることも少なくありません。

時価純資産法

一方、時価純資産法は、一定の基準日(例えば決算期末)における資産を時価として再評価した上で、同じく時価で評価した負債を差し引いた実質資産額を評価する手法です。

例えば、10年前に1億円で購入した土地(簿価1億円)が、基準日時点で半分の価値になっているなら5千万円で評価します。

また、1千万円で購入した有価証券が二倍になっていれば2千万円で評価する、といった形で実態に即した価値を算出することで、客観性の高い評価を行います。

そのため、時価純資産法は中小企業におけるM&Aの株価評価手法として多用されています。

インカムアプローチ(収益力やキャッシュフローに着目)

インカムアプローチは、企業が将来生み出すであろう利益や配当などの収益を元にして、現在の企業価値を評価する考え方です。

インカムアプローチとして代表的な株価算出方法「DCF法」

代表的な算出方法は、DCF(Discounted Cash Flow)法です。

DCF法は、評価対象企業の事業が将来どれほどのキャッシュフローを生み出し、債権者と株主にどれだけ還元できるのかという点に着目した評価方法です。

例えば、5,000万の資産価値がある自社店舗を持っていて月々200万の利益が出ているとします。

この事業をコストアプローチで評価すると5,000万になりますが、インカムアプローチで5年分の利益を考慮するとすると、200万×60ヶ月で1億2,000万の評価になります。

(実際の評価時はさまざまな要素を考慮する必要があり、あくまでも考え方として捉えてください。)

買収企業が「譲渡企業が将来どの程度のキャッシュを生み出してくれるか」を考慮した上で検討することは自然なことであり、インカムアプローチは一見M&Aに適した評価方法に見えます。

しかしながら、DCF法では将来キャッシュフローを正確に見積もる必要があり、正確かつ客観的に納得できる事業計画書が必要です。

そして、中小企業の多くは事業計画書を作成していないことが多く、正確な将来キャッシュフローを見積もることが困難なことから、実際のM&A交渉でDCF法を用いて企業評価をすることはあまり多くありません。

DCF法はベンチャー企業でも用いられる株価算出方法の一つ

ちなみに、VCなどから投資を受けて事業成長をさせるベンチャー企業の方などは、このDCF法という言葉をよく耳にしたことがあるはずです。

それは、ベンチャー企業への投資は基本的に「将来性」に基づいて行われるため、(いま手元にあるキャッシュや資産はさておき)今後どれだけ大きく成長するかという期待から逆算して株価を算出しているのです。

このように一言で「企業評価」と言っても、目的によってまったく異なる考え方や手法が用いられるということを覚えておくとよいでしょう。

マーケットアプローチ(市場相場に着目)

マーケットアプローチは、その企業が属する業界や規模が近い会社などの企業価値を参考にして評価を行う考え方です。

代表的な算出方法は、市場株価法と類似会社比準法です。

市場株価法

市場株価法は、評価対象企業の株式市場における取引価格を基に株主価値を算定する方法です。

この手法は評価対象企業が上場している必要があるため、未上場企業のM&Aでは利用することができません。

類似会社比準法

一方、類似会社比準法は、評価対象会社と規模・業種が類似する比較可能な上場企業がある場合に用いられる評価方法です。

この方法では、比較対象となる上場企業の株価・企業価値等を参考として企業価値が算定されます。

EV/EBITDAやPER倍率を用いて、株主価値を算定することが多いです。

*EBITDAはEarnings Before Interest,Tax,Depreciation,and Amortizationの略で、利息・税・減価償却等控除前利益を指します。

利息、税、減価償却費等の控除前の利益であるため、利息による資本構成による差異、法人税の影響、減価償却方法の影響を受けない評価対象会社の収益力を表しています。

中小企業のM&AでもEBITDAの中に生命保険料等の非事業用費用が含まれている場合には修正EBITDAを算出し、修正EBITDA×倍率で企業価値を算定し、価格交渉をすることは少なくありません。

中小企業のM&Aでは、市場株価法・類似会社法2つのうちどちらを用いればいいの?

いずれの手法も、算出対象となる適切な企業があったり、評価対象企業自身が上場企業に匹敵するような起用規模の場合だったりした場合を除くとなかなか用いづらく、中小企業のM&Aにおいて積極的に活用されることはありません。

M&Aの会社売却と事業売却の違いとは?

会社売却と事業売却の違いの詳細

会社売却と事業売却は、企業の所有権や財産を譲渡する際に使用される用語ですが、両者には重要な違いがあります。

会社売却は、法人としての企業全体を売却することを指します。売却されるのは企業自体であり、売却によって所有権が譲渡されます。会社売却では、株式譲渡や事業譲渡といった形態が一般的です。売却後は、買受人が会社の経営権を握ります。

一方、事業売却は、企業の一部門や事業部分を売却することを指します。具体的には、特定の事業や資産を売却することです。事業売却では、企業自体の所有権は変わらず、一部の事業活動や資産が他社に譲渡されます。売却後も、企業は他の事業を継続して運営します。

事業売却の特徴と注意点

事業売却にはいくつかの特徴と注意点があります。

まず、事業売却は企業の一部を売却するため、売却価格の評価が重要です。売却する事業の収益性や将来性、競争力などを適切に評価し、適切な価格で売却する必要があります。

また、事業売却では売却後の事業の継続性や従業員の雇用状況にも注意が必要です。売却後も事業の持続性を確保するためには、買受人との契約内容や支援体制の整備が重要です。従業員の雇用状況も慎重に考慮し、円滑な移行を図る必要があります。

さらに、事業売却には税務上の注意点もあります。売却に伴う税金や節税の機会を最大限に活用するため、税務専門家のアドバイスを受けることが重要です。

以上が、会社売却と事業売却の違いと事業売却の特徴や注意点です。

相場よりも高い価格で会社売却を行う5つのポイント

ここまで見てきたように、会社売却を行う際には、その価値の算定手法に一般的な考え方が存在します。

一方で、一般的な考え方では到底想像ができないような高い価格で売却を成功させた、という事例を耳にしたことはないでしょうか。

実際、これから紹介する5つのポイントを押さえることができれば、通常の相場よりも高い価格で会社売却ができる確率が高まります。

それぞれについて見ていきましょう。

ポイント1. 綿密な情報収集を実施する

会社売却において、価格を高めるためには戦略的なアプローチが求められます。

そのため、まずは業界や市場の動向を徹底的に調査することから始めることが重要です。

競合他社や類似企業の過去の売却事例を参考にし、自社にとって想定できる売却価格を把握しましょう。

そのうえで、自社の強みや成長性といったポテンシャルを加味し、売却価格の設定を行いましょう。

ポイント2. 買い手側のニーズの理解を深める

会社を高く売却するためには、自社の希望だけでなく、相手側、すなわち買い手側のニーズを把握することが重要です。

買い手側のニーズに答える形で交渉を進めることができれば、おのずと売却価格は上昇することでしょう。

過去の事例や決算情報をもとに、買い手側の事業戦略やM&Aの目的を把握し、ニーズに合った提案を行うことが求められます。

ポイント3. 複数の買い手と交渉を行う

複数の買い手候補を募ることができれば、高い価格で会社売却を行うことができるでしょう。

買い手は、他社と比較して低い買収金額を提示しづらい状況になるため、無理な価格交渉が減ることになります。

良い買い手が複数社現れている場合には、入札方式を取ることもよい選択肢と言えるでしょう。

買収金額をビット形式で上げていくことができるため、最終的には相場よりも高い金額での売却ができる可能性が高まります。

ポイント4. 交渉先を競合を含む同業に限定する

より高い価格で売却をするためには、自社の事業の価値を正しく理解してもらえる買い手でなければなりません。

そのためには、自社と同じ領域で事業を展開している、同業他社が最大の買い手候補と言えるでしょう。

特に競合している企業から見ると、自力では開拓できない取引先や仕入先、顧客を買収により獲得できるため、非常に魅力的な買収になり得ます。

中小企業のM&Aでは同業への売却を毛嫌いされるオーナー様が多いですが、売却価格を相場より高くするためには、比較的簡単に取れる手段であるため、検討するべきでしょう。

ポイント5. 売却に動くタイミングを見極める

売却のタイミングは価格に大きく影響します。

市場の成長局面や景気の動向を見極め、売却に適した時期を選ぶことが、高額売却を実現するための重要な要素となります。

また、自社の財務状況や事業の運営状況を把握したうえで売却のタイミングをはかることも非常に重要です。

会社売却においては、「明確な売却する理由」が無い場合の方が高く売却できる可能性が大きくなるためです。

M&Aを成功させる5つのポイントとは?重要性や...

企業買収や合併は、業界内での地位を強化し、市場拡大や新規事業の展開など様々なメリットがありますが、一方でM&A後の企業文化の違いや組織の整合性の問題、人材の流出などの課題も生じます。 こうした課題を解決するため…

簿外債務とは?M&Aにおける問題点や対応策を...

会社を売却する際に問題となることがある簿外債務ということばを聞いたことはありますか? 簿外債務とは、貸借対照表に計上されない負債のことをいいます。 簿外債務の影響で、買手と問題になり、最悪の場合は訴訟に繋がる恐れもありま…

M&Aにおける、会社売却時の税金対策

会社を売却する際には、税金の影響を最小化するための計画が重要です。適切な税金対策を取ることで、売却による収益を最大化することが可能です。

税金の影響を最小化するための計画

会社売却に伴う税金は、所得税や法人税、譲渡所得税など様々な要素から構成されます。以下に、税金の影響を最小化するための計画についていくつかのポイントを示します。

1. 専門家の助言を受ける

税金に関する専門家(税理士や弁護士)の助言を受けることは重要です。彼らは最新の税法を熟知しており、売却プロセスで最適な税金対策を提案してくれます。

2. タイミングを考慮する

売却のタイミングによって税金の負担が変わる場合があります。法人税率や所得税率の変更予定や、税制改正の発表などを注視し、最も有利な時期に売却することを検討しましょう。

3. 譲渡方式の選択

会社売却には、株式譲渡や事業譲渡などの方式があります。それぞれの方式によって税金の扱いが異なるため、税務面を考慮して最適な方式を選択しましょう。

売却価格と税金の関係

会社売却価格と税金の関係は密接に結びついています。売却価格が高ければ税金の負担も大きくなりますが、逆に売却価格が低ければ税金の負担が軽減されます。

税金対策を考慮した場合、売却価格を高く見積もることができれば、会社売却による収益を最大化することができます。しかし、売却価格が実際の企業価値と乖離しすぎると、買い手との交渉が難しくなる可能性もあるため、バランスを取る必要があります。

M&Aにおける税理士の役割や業務を解説!報酬...

M&Aの実行には専門家の支援が欠かせませんが、税理士も頼れる専門家の一つとして言えるでしょう。 最近では、中小企業においてもM&A(合併・買収)が企業戦略の一環として頻繁に行われていますが、その実施に…

M&Aにおける会社売却のメリット・デメリットとは?

会社売却の利点と可能性のリスク

会社売却には様々な利点があります。まず、経営者や株主は売却によって資金を手に入れることができ、新たなビジネスチャンスに投資したり、個人的な目標を達成することができます。

また、会社売却によって他社との統合や事業拡大が可能となり、市場競争力を強化することができます。さらに、売却によって負担の大きい業務やリスクから解放されることもあります。

一方で、会社売却にはデメリットやリスクも存在します。例えば、売却に伴う業績の変動や雇用の変化、組織文化の変更など、従業員やステークホルダーに影響を与える可能性があります。

会社売却を決定する際の考慮点

会社売却を検討する際には、以下のような考慮点が重要となります。

1. 企業価値の評価

会社の実態や将来の見通しに基づいて、適切な売却価格を算出するためには、企業価値の評価が必要です。適切な評価方法や専門家の協力を得て、企業価値を正確に把握しましょう。

2. 市場動向と競合他社

売却時には市場動向や競合他社の存在も考慮する必要があります。市場の需要や競争状況が売却価格に影響を与えることがあるため、注意が必要です。

3. 法的・経済的な要件

売却には法的な手続きや契約の締結が必要となります。法的なアドバイスを受けながら、売却プロセスを進めることが重要です。また、売却による経済的な影響も事前に評価しましょう。

以上が会社売却に関するメリット、デメリット、および売却を決定する際の考慮点です。

M&Aの会社売却価格に影響を与える重要な要素

企業の業績

会社売却において、企業の業績は重要な要素の一つです。売却価格は、企業の収益性や成長性、将来のキャッシュフローなどに基づいて決定されることが多いです。良好な業績を持つ会社は、より高い売却価格を期待できる傾向があります。

市場環境

市場環境も会社売却に影響を与える重要な要素です。景気状況や業界の競争状態、顧客の需要などが売却価格に影響を与えることがあります。売却を検討する際には、市場環境を分析し、適切なタイミングや条件を見極める必要があります。

以上が会社売却において影響を与える重要な要素です。

M&Aの売却価格はどう決まる?~相場・目安や...

M&A取引において、売却価格はどう決まるのでしょうか?また、売却価格に相場はあるのでしょうか。 いざM&Aで会社や事業を売却するとなれば、最大の関心ごとは売却価格にあるといえるでしょう。 また、買収を…

会社売却を進めるステップ

会社売却は重要な決断であり、成功するためには計画的なアプローチが必要です。以下に、会社売却を考える際の具体的な手順をご紹介します。

1. 目標の明確化

まず最初に、売却の目標を明確にする必要があります。売却の理由や目的を明確にし、自社の価値や希望する条件を考慮しましょう。

2. 企業評価の実施

次に、自社の評価を行うことが重要です。専門家やコンサルタントによる企業評価を受けるか、複数の評価方法を用いて自社の価値を把握しましょう。

3. 売却戦略の策定

売却戦略を立てることで、売却のスムーズな進行や希望する価格の達成が可能となります。ターゲットとする買い手層やマーケティング戦略を明確にしましょう。

4. デューディリジェンスの実施

売却に関心を持った買い手との間でデューディリジェンスを実施します。買い手は会社の財務状況や法的な側面を詳しく調査しますので、十分な資料の整備が必要です。

5. 交渉と契約の締結

価格や条件の交渉が行われた後、売却契約書の締結が行われます。専門家のアドバイスを受けながら、公正かつ適正な契約を結ぶようにしましょう。

会社売却時のリスクとその回避方法

会社売却にはいくつかのリスクが存在しますが、適切な対策を講じることで回避することが可能です。

1. 機密情報の漏洩

会社の機密情報が外部に漏れるリスクがあります。情報管理の徹底や契約の秘密保持条項の導入など、適切な対策を講じることが重要です。

2. 売却価格の低下

市場状況や交渉力の差などにより、売却価格が低下する可能性があります。複数の買い手との交渉や競争を促すことで、最適な価格を実現することが求められます。

3. 買い手の信頼性

売却先の買い手の信頼性や経営能力に不安がある場合があります。買い手の背景調査や事前の評価を行い、信頼性の高い買い手を選ぶようにしましょう。

4. 法的なリスク

売却に伴う法的なリスクも存在します。契約書の詳細なレビューや法的なアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。

M&A会社売却の価格・相場でよくある質問

よくある会社売却の疑問とその解答

Q: 会社売却の価格はどのように決まるのですか?

会社売却の価格は複数の要素に基づいて決まります。企業の業績、将来の収益性、市場の需要と供給、競合他社の存在などが考慮されます。詳細な評価や専門家のアドバイスを受けることで、適切な価格を導き出すことができます。

Q: 会社売却の相場はどのように把握すればよいですか?

会社売却の相場は市場の動向や類似企業の売却価格などから把握することができます。専門家や業界の情報を収集し、相場の範囲を把握することが重要です。ただし、各企業の状況や要素によって相場は異なるため、個別の評価も必要です。

専門家から見た会社売却のQ&A

Q: 会社売却の成功の鍵は何ですか?

専門家から見た会社売却の成功の鍵は、計画性と準備です。売却に向けた戦略的な計画を立て、十分な準備期間を設けることが重要です。また、専門家のアドバイスやサポートを受けながら進めることも成功のポイントです。

Q: 会社売却における税金対策は必要ですか?

会社売却における税金対策は重要です。売却に伴うキャピタルゲイン税や法人税などの税金負担を最小限に抑えるために、事前に税務の専門家と相談し、適切な対策を講じることが必要です。

価格以外も含めて、会社売却時のよくある質問に一気に回答したページがあるのでご確認ください。

M&Aでよくある質問〜売却検討中の方の不安・...

M&Aで会社や事業の売却を検討する中で、不安や疑問点は多くあるのではないでしょうか。 M&Aナビにおいても「いくらで売れるのか知りたい」「売却後の税金が不安」といったご質問をいただいております。 そこ…

M&Aの会社売却価格の決め方・計算方法の解説

価格決定のキーポイント

会社の売却価格を決める際には、いくつかのキーポイントを考慮する必要があります。まず、企業の過去の業績や将来の見通し、業界の成長性などの要素が重要です。また、企業の資産や負債、現金フローなどの財務情報も考慮されます。

さらに、市場の需要と供給も価格に影響を与えます。競合他社の売却価格や同業他社の買収価格など、市場相場を分析することも重要です。また、売却のタイミングやマクロ経済情勢も価格に影響を与える要素として考慮されます。

最後に、売主の交渉力や買主の意向も価格に影響を与えます。交渉の技術や専門知識、売主の信頼性や企業の魅力なども重要な要素です。全ての要素を総合的に考慮し、適切な価格を決定する必要があります。

M&A成功事例34選~大企業、中小企業、業界別...

この記事では、M&A(企業の合併・買収)が成功した34の事例を紹介します。 大企業や中小企業、業界別に分けて取り上げ、その成功の秘訣に迫ります。 中小企業においてもM&Aによる成長戦略の実現が一般化す…

M&A失敗事例18選~経営統合が破綻した企業の...

M&A(合併・買収)は企業成長戦略の一つとして注目されていますが、成功とともに失敗事例も少なくありません。 本記事では、飲料食品業界、IT/WEB業界、商社業界、製造業界、小売業界、電気業界、不動産業界、金融業…

M&Aにおいて高く売れる会社の特徴と売却の交渉術

価格を上げるための会社の特性

会社を高く売るためには、いくつかの特性が重要です。まず、強い市場地位を持つ会社や成長性の高い業界に属する会社は、一般に高い評価を受けやすいです。競合他社との差別化や競争力の強化を図ることも価格を上げるポイントです。

また、安定した収益性や成長率の高さも価格を引き上げる要素となります。将来の収益見通しやキャッシュフローの安定性が高いほど、売却価格も高くなります。さらに、企業のブランド価値や顧客基盤、特許などの知的財産も高い評価を受ける要素となります。

効果的な価格交渉の戦略とテクニック

価格交渉においては、いくつかの戦略とテクニックが有効です。まず、情報を収集し、相手の立場や意図を理解することが重要です。相手のニーズや要望を把握し、自社の強みや付加価値を強調することで交渉の優位性を高めることができます。

また、柔軟性を持ちながら、自社の目標価格を明確に設定することも重要です。妥協点や代替案を用意し、交渉の幅を広げることで合意に近づけることができます。

さらに、交渉のプロセスやタイミングをうまく活用することも効果的です。情報の開示や条件の提示を段階的に行い、相手の関心を引きつけることが重要です。また、交渉の結果に対しては文書化し、法的な助言を受けることも忘れずに行いましょう。

結局、M&Aにおいてどうやって会社の売却価格を算出するのか

このように、企業価値の算出にはさまざまな方法があることがわかりました。

それぞれにメリット・デメリットがあり、評価対象企業の状態によっても最適な考え方は異なってきます。

現在のM&A市場においては、時価純資産法にとってベースとなる価値を算出した上で、将来価値を営業権(のれん)として加味していくことが、割合としては多くなってきています。

ただし、冒頭でも説明したとおり、M&Aにおける価格の決定においては、売買双方が合意すれば事足りるわけで、その前提には譲渡側オーナーの意向が存在しているという構造になっています。今後、M&Aを実施する際の参考になれば幸いです。

またM&Aナビは、売り手・買い手ともにM&Aにかかる手数料などを完全無料でご利用いただけます。買い手となりうる企業が数多く登録されており、成約までの期間が短いのも特徴です。ぜひご活用ください。

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。

大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』

関連記事

M&Aは個人でもできる?個人が中小企業をM&Aで買収する方法とは

個人M&Aが書籍やTVなどのメディアで大きく取り上げられ、「自分もできる!」「個人でM&Aして社長になりたい!」といった意欲のある方が増えて

M&Aはどこに相談するのが良い?相談先の選び方や、選ぶときの3つの注意点を徹底解説!

M&Aを検討しているが、どこに相談すればいいかわからない…。そんな悩みを抱えるは当然です。 家族や従業員に気軽に相談できる内容ではないですし、銀行や税

中小企業の事業承継におけるM&Aのメリットと高く売却できる条件とは?

本記事では、事業承継の手段としてM&Aを活用することのメリットや高く売却できる条件について解説します。 近年、親族や従業員への事業承継ではなく、第三者

【2025年最新】M&A・事業承継のおすすめマッチングサイト20選を徹底比較!

今回はM&A・事業承継マッチングサイトの中から、弊社社員が本気でおすすめできるマッチングサイト20選をご紹介いたします! 「どのマッチングサイトを選べ

新着買収案件の情報を受けとる

M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。

メールで受けとる

メールで受けとる