ビジネスデューデリジェンスとは?実施するタイミングやM&Aにおける重要性を解説

本記事では、M&Aにおけるビジネスデューデリジェンスについて解説します。

M&Aにおいて、買手が売手の正しい価値を査定することをデューデリジェンス(以下DDと表記)と呼びます。

交渉が進んでくると、DDを実施し、事業計画の信頼性を確認するとともに、それまでの交渉では表に出てこなかったリスクを洗い出し、最終的に買収するかどうかの判断をします。

しかし、売手も買手もDDといっても具体的にどんなことをすればいいのか知っている方は多くありません。

そこでこの記事では、M&A時におこなわれるDDの概要と、その中でも特に重要なビジネスDDについてわかりやすく紹介いたします。

売却検討中の方の疑問をいますぐ解決!よくある質問と回答はこちら

M&Aでよくある質問〜売却検討中の方の不安・...

M&Aで会社や事業の売却を検討する中で、不安や疑問点は多くあるのではないでしょうか。 M&Aナビにおいても「いくらで売れるのか知りたい」「売却後の税金が不安」といったご質問をいただいております。 そこ…

目次

M&Aのデューデリジェンスとは

中小企業のM&AでおこなわれるDDとは、一般的に買手が買収後に描く戦略が正しいかどうかを検証するために、交渉の終盤でおこなう情報確認作業のことを呼びます。

上場企業や買収金額が数十億円を超えるような規模だと、売手自身が事前に自社の価値を知るために外部の専門家を招いて実施したり(セルサイドDDと呼ぶ)、買手のDDも交渉の段階に応じて複数回おこなったりすることもありますが、中小企業においては交渉の終盤で行う確認作業と思っていただければ大丈夫です。

M&Aのデューデリジェンスの種類

会社を買収するためには、非常に多くの観点から判断していかなければなりません。

どれだけ事業内容が魅力的であっても赤字だったり、会社の組織はボロボロだけどなぜか売上が急増していたりと、さまざまな会社が存在します。

それぞれの事情に応じて重点的に調べるべき項目は変わってきますが、代表的なDDの種類は以下のとおりです。

これらの項目をすべて同じリソースを割いて確認することは多くありません。

特に調べておきたい項目を中心に実施されることになります。

M&Aのデューデリジェンスの体制

DDをおこなうにあたって重要なことは主に2点です。

売手から効率的に適切な情報が提供されること

DDにおける主な業務は、売却対象となる会社の情報を買手が取得することです。

買手が判断するために頭を使うことはもちろんなのですが、売手にとっては次々と資料や情報提供を依頼されると負担が多くなります。

M&Aでは売却対象の会社で働いている社員は交渉が進んでいる事実を知らないことが多く、売手の経営者も資料の準備を依頼できないケースがでてきます。

また、依頼される資料の内容によっては「本当に買収を判断するために必要なのか?」と不審に思われる可能性もあります。

つまり、DDでは、買手が一方的に情報や資料を要求するだけではなく、売手と信頼関係を築きながらお互い最小限の労力で情報を取得することが重要であり、買手売手双方が協力する体制が必要となります。

出揃った情報を客観的に判断すること

次に、せっかく必要な情報が揃ったとしても、その情報を正しく客観的に判断できなければ意味がありません。

そこで買手は、DDの種類に応じて外部の専門家に依頼して一緒に進めていくことがあります。

税務や財務であれば税理士や公認会計士、法務であれば弁護士、ビジネスであればコンサルタントや中小企業診断士などといった有識者に依頼することもあります。

ただし、依頼すればその分費用も時間もかかるため、買手社内のメンバーで済ませることができるポイントと、第三者の意見を求めるべきポイントに分けて判断することが一般的です。

M&Aのビジネスデューデリジェンスとは

ビジネスDDとは、売却対象となる会社の収益力や事業戦略を評価・算出することです。

M&Aは通常、買手にとっての成長戦略があり、それに合致しそうな会社を見つけて検討を始めることになるため、このビジネスDDはM&A開始時から描いてきた買収後の事業戦略が正しいかどうかの最終確認という位置付けとなります。

M&Aでビジネスデューデリジェンスを実施するタイミング

M&Aでは、買手候補先と売手のオーナー同士のトップ面談によって基本的な方向性が合意されるプロセスがあります。

お互いが顔を合わせて忌憚なく意見や思いを交換し、今後の買収に向け前向きに進める意思をお互いに確認しあうことで、その先の実務作業をスムーズにおこなうことができます。

いわば婚約のような位置付けであり、結婚においては結婚することを前提に式場の選定や両家のしきたりの確認などがあるのと同様に、M&Aでは買収することを前提に契約締結に向けた実務作業を進めることになります。

そして、ビジネスDDはこの基本合意後に行われます。

買手は、資料を見たり詳しい話を聞いたりすべきテーマや論点を整理して、売手に作業協力を依頼します。

また、場合によっては専門家に依頼して、健全性・収益性の評価やリスクの洗い出し・解決方法などを精査します。

M&Aのビジネスデューデリジェンスで確認する内容

ビジネスDDでは、その会社の事業性および収益性の分析・評価をします。

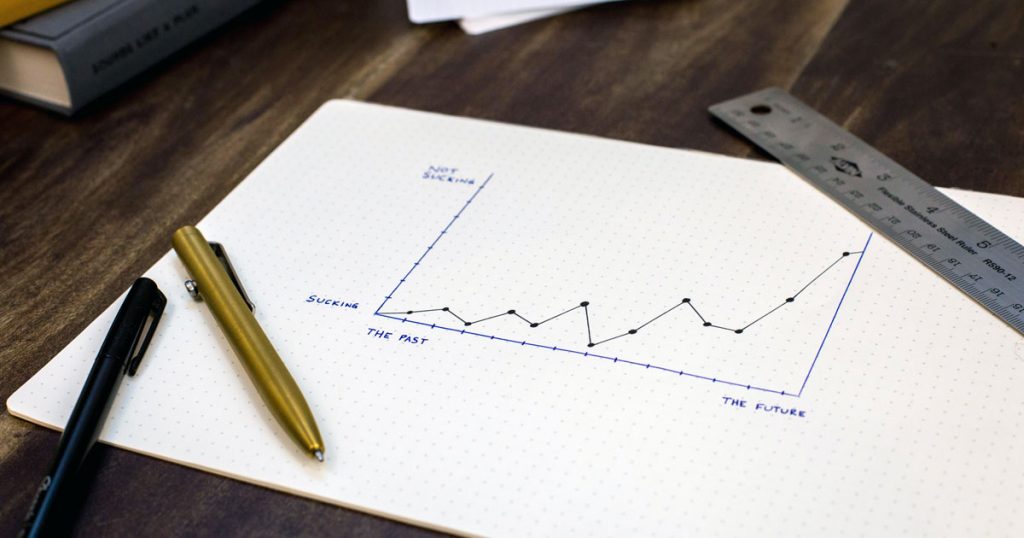

分析手法には様々な手法がありますが、シンプルにいえば「今後この会社は伸びるのか」と「買収することでコスト削減できるところはあるか」という点、および「買収すべきではないリスクがないか」を確認できればDDの目的は達成されます。

そして、その具体的な手法として使われる分析手法をいくつかご紹介します。

ビジネスモデル分析

まず、会社のビジネスモデルを正しく整理し、可視化することが重要です。

組織など内部の事項や顧客・取引先など外部の事項を調査・整理します。

その後、経営陣や現場責任者に対してインタビューを行い、ビジネスモデルの詳細化をおこないます。

このインタビューは、経営者や現場責任者の資質を評価するという目的もあります。

SWOT分析

SWOT分析では、

- 会社の強み(Strength)

- 弱み(Weakness)

- 機会(Opportunity)

- 脅威(Threat)

を分析し、一覧化します。

SWOT分析の目的は、その企業が持っているビジネスの機会や外的脅威等の「外部環境分析」と、競争力の源泉となる経営資源や組織体制等の「内部要因分析」から、経営課題を洗い出し今後の取り組みの方向性を明確にすることです。

マーケット分析

マーケット分析では、3C分析という手法を活用します。

3C分析とは、分析する対象の頭文字を取った分析手法です。

3つのCとは

- Customer

- Competitor

- Company

であり、それぞれ顧客のニーズ・競合企業の動向・自社の戦略を分析・評価します。

収益性分析

ビジネスモデル分析、SWOT分析、マーケット分析の結果をもとに、過去の売上や営業利益などの情報をベースに、会社の将来の収益性を分析・評価します。

もちろん売上や営業利益などは財務DDにより適正に評価された収益力がベースとなります。

M&Aのビジネスデューデリジェンスまとめ

M&Aを進めるにあたってDDは避けて通れません。

買手にとっては正しい価値を算出するためにできるだけ詳しく細かく実施したいですし、売手からすると正直なところあまり詳しくされたくないというのが本音でしょう。

その一方で、このプロセスを経ることによって買手と売手の認識のズレがなくなり、買収後にともに成長していくための意識も共有できるので、ぜひうまく切り抜けてください。

またM&Aナビは、売り手・買い手ともにM&Aにかかる手数料などを完全無料でご利用いただけます。買い手となりうる企業が数多く登録されており、成約までの期間が短いのも特徴です。ぜひご活用ください。

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。

大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』

関連記事

【2025年最新】M&A・事業承継のおすすめマッチングサイト20選を徹底比較!

今回はM&A・事業承継マッチングサイトの中から、弊社社員が本気でおすすめできるマッチングサイト20選をご紹介いたします! 「どのマッチングサイトを選べ

M&Aはどこに相談するのが良い?相談先の選び方や、選ぶときの3つの注意点を徹底解説!

M&Aを検討しているが、どこに相談すればいいかわからない…。そんな悩みを抱えるは当然です。 家族や従業員に気軽に相談できる内容ではないですし、銀行や税

【事業売却の相場について解説】M&Aで会社売却する際の企業価値評価の3つの方法

あなたが「会社を売りたい」と考えたとき、一体いくらで売るのが最適だと思いますか? M&Aにおいて「会社の価値(株価)を正しく算出する」ことは非常に重要

中小企業の事業承継におけるM&Aのメリットと高く売却できる条件とは?

本記事では、事業承継の手段としてM&Aを活用することのメリットや高く売却できる条件について解説します。 近年、親族や従業員への事業承継ではなく、第三者

新着買収案件の情報を受けとる

M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。

メールで受けとる

メールで受けとる