フランチャイズ起業で経営者になるメリットは?0→1の起業や個人のM&Aとの違いを解説!

フランチャイズ経営に興味があるものの、リスクやメリットについて不安を感じていませんか?

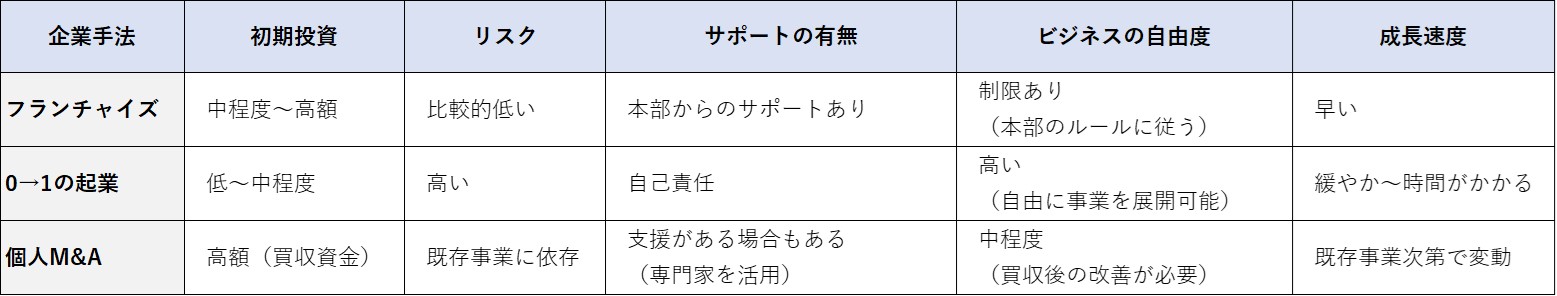

フランチャイズ起業は、0から1を創り出す起業や個人のM&Aとは異なる特有のメリット・デメリットがあります。

今、私たちの働き方は大きな転換点を迎えています。

長時間労働の是正、ワークライフバランスの実現など、社会全体を巻き込んだ変革が起き始めていたところに、昨今のコロナ禍。

テレワークも徐々に広がり、在宅の長時間化に伴って「副業」を始める人も増えています。

この記事を読んでいる方の中にも、「副業を始めた」、「起業を考えている」といった方、また「起業してみたいけど、うまくいくか不安で一歩を踏み出せない」という方もいるはずです。

そんな方にとっての起業の一形態として、“フランチャイズ(FC)”という選択肢をご存じでしょうか。商売に長けた先人が築いたビジネスモデルを“拝借”するこの方法は、起業の際の不安を低減し、の一歩を踏み出すには好適と言えます。今回はこの“フランチャイズ(FC)”について見ていきたいと思います。

この記事を読み終える頃には、自分に最適なフランチャイズ起業の方法とその手順を理解し、自信を持って新たな一歩を踏み出せるでしょう。

目次

“起業”の形態

起業の件数は近年、減少傾向にあります。

2020年の中小企業白書によると、実際に起業した人の数は2017年には16.0万人で、2007年の18.1万人から10%以上減少しました。

一方で、「副業」として起業した人の数は、31.9万人(2007年)→40.2万人(2017年)と25%以上の増加となっています。働き方の変化が行動変容へとつながっていることがわかります。

ただ、一言で「起業」とは言ってもその形態はさまざま。

以下のように様々な形態があるため、詳しく解説していきましょう。

1.フランチャイズ(FC)

FC展開している事業者と契約を締結し、その商標やノウハウを使わせてもらう代わりに、売上の一部をロイヤリティとして支払う方法です。

社会的認知度の高い事業者とのFC契約であれば、ビジネスをする上で最も重要な要素の一つとも言える「信頼」を創業当初から消費者に示すことができ、大きなメリットとなります。

また、事業の立ち上げ・運営に際してはFC本部からのサポートを得られるので、会社設立やM&Aよりもリスクや心理的なハードルが低く、起業の第一歩としては好適と言えます。

2.会社設立

文字通り、自分で一から会社を立ち上げる方法です。

「どのようなビジネスを行なうのか」といったアイデアはもちろん、資金(資本金や当面の運転資金)の確保、基本事項(会社の目的、社名、本店所在地、持株比率、役員構成、決算期)の決定、定款の作成・認証、登記などさまざまな手続きが必要となります。

仕入先や販路の開拓、会計・税務処理、行政手続きなどやらねばならないことも多く、何もないところから出発するという点で、開業当初は特に、険しい道が続いていると言っても過言ではありません。

3.M&A

M&Aとは、すでに創業している会社の株式の一部または全部を買い取って経営権を掌握する方法です。

現状ある資産や取引先、許認可、従業員を維持したまま営業を続けることができ、創業時に生じやすいリスクを避けることができます。

中小企業庁の調査では、2025年までに70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人、そのうち約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定になると予想しています。

事業承継の推進は急務で、国も資金や税制を始めとした支援体制を構築しており、事業承継の一つの形であるM&Aに対しても、追い風が吹いていると言える状況です。

ただし、適正な買収金額、簿外債務(バランスシートに載っていない債務)の有無、経営者交代による従業員の士気など、M&Aには判断するのが難しい要素が多いことも事実です。

専門家への相談も含めた綿密な調査が必要です。

FC(フランチャイズ)の歴史・起源

冒頭でもご紹介したように、近年「副業」としての起業を選択する人が増えています。

「起業してみたい」と思いながら、「色々と大変そうだし不安だな…」と一歩を踏み出せない人こそ、FCビジネスでの経営者デビューを検討する価値は大いにあります。

そこで、ここからはFCについて詳しく見ていきたいと思います。

FC(フランチャイズ)の起源

FCビジネスはアメリカで誕生しました。

1851年、同国で創業したミシン製造会社の「シンガー」社が各地の販売店に対して、販売地域を指定した上で同社の“シンガーミシン”の販売権を付与し、その販売割合に対して対価を徴収する、というFCビジネスモデルを確立したのです。

その後、アメリカではさまざまな業種で、FCビジネスが拡大していきます。

日本におけるFC(フランチャイズ)

日本におけるFCは1956年設立の「日本コカコーラボトリング」が先駆けです。

ただ、当時のシステムは“販売代理店”に近く、ノウハウの提供はありませんでした。

ノウハウの提供も含めた本格的なFCビジネスは、1963年に加盟店募集を始めた「ダスキン愛の店」や「不二家」が最初です。

その後、高度経済成長期の中、多くの外食チェーン店やコンビニエンスストアが開業し、FCビジネスは日本でも急速な発展を遂げるに至ったのです。

FC(フランチャイズ)(フランチャイズ)マーケットの推移

近年、FCマーケットはその規模を順調に拡大しています。

日本フランチャイズチェーン協会の発表によると、2019年の市場規模は約25.4兆円。2009年の21兆円から、10年で25%以上市場が拡大したことになります。

今や「FCビジネス」というひとつの産業分野を形成していると言うことができます。

FC(フランチャイズ)とは何か?どのような形態があるのか

FC本部が事業者と契約を結び、彼らの持つ商標(ロゴ・名称など)や経営のノウハウを用いて事業を行う“特権”を与えます。

その一方で、事業者はその“特権”の見返りとして、FC本部に対価(ロイヤリティ)を支払います。このような協業関係を、フランチャイズ(FC)と言います。

両者は雇用関係にあるわけではなく、対等の独立した事業者同士で、お互いの協力のもとに事業の発展を目指す関係と言えます。

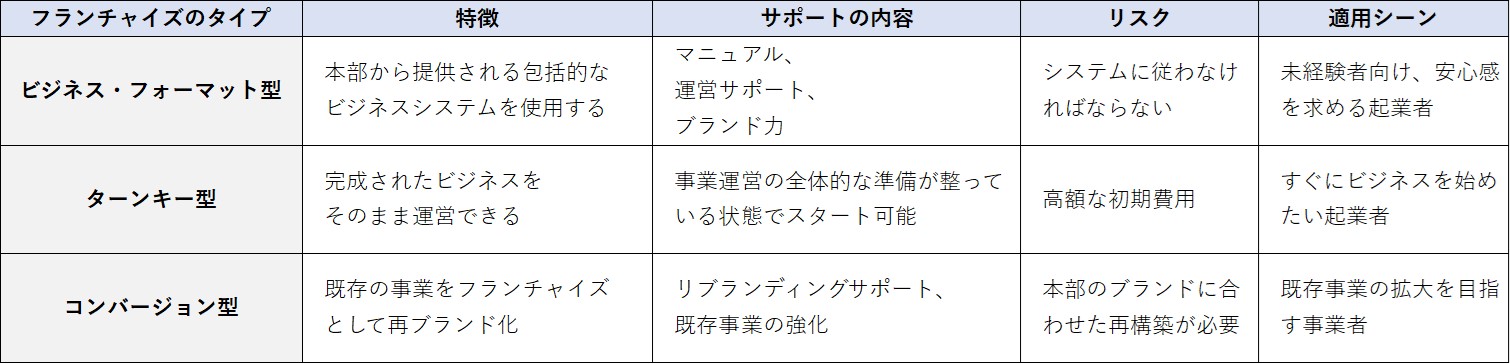

FCビジネスは事業形態の違いによって、以下のような3種類に分類することができます。

詳しく解説していきます。

1.ビジネス・フォーマット型

最も一般的なFC形態と言えます。

事業者はFC本部から商標や経営ノウハウ、事業形態、営業方法をまとめてパッケージで提供してもらい、事業を行います。

本部のアドバイスを受けながらも、開店場所や物件の選定、内装、経営の進め方など、加盟者自らの責任で判断・決定する事項も数多くあります。

2.ターンキー型

1でご紹介したビジネス・フォーマット型からさらに、FC本部が完成済み店舗を用意して開店準備までを整え、加盟者はそのカギを受け取ればすぐに開業できるという形態です。

コンビニエンスストアに多く見られます。

加盟者は加盟時にかかる費用を準備し、本部の研修を受けさえすれば良く、その手軽さが最大の特徴です。専門知識や経営経験のない方におすすめです。

ただし、このタイプの契約には、年齢や夫婦での就業が必須といった細かな条件が設けられている場合もあるため、契約内容をしっかり確認することが大切です。

3.コンバージョン型

すでに営業している店舗が、FC加盟店として「Conversion(転換)」する形態です。

ホテル業や不動産業に多く見られます。

加盟者はFCに加わることで、これまで得てきた知見に加えて、ブランド力のアップや仕入れコストの低減、ノウハウの蓄積・活用を図ることができます。

すでに何らかの事業を行っていて、思うように売上が伸びなかったり、さらなる成長を目指したいと考える企業にとっては、十分検討に値する選択肢の一つと言えます。

代表的なFC(フランチャイズ)のブランド

2020年時点で日本国内のFC数は1,308あると言われており、小売業、外食業、サービス業など非常に多くの種類のFCが存在しています。

街中の至る所にFC店舗は存在しており、普段それと気付かずに利用している店もあるでしょう。

代表的なブランドをいくつか挙げてみます(50音順)。

外食業

大戸屋ごはん処、カレーハウスCoCo壱番屋、ケンタッキーフライドチキン、ゴーゴーカレー、タリーズコーヒー、ドトールコーヒーショップ、ピザーラ、マクドナルド、モスバーガー、吉野家など

小売業

ゴルフ・ドゥ!、セブン-イレブン、ファミリーマート、BOOK OFF、ポプラ、ミニストップ、ローソンなど

サービス業

赤帽、Ash、ITTO個別指導学院、オートバックス、センチュリー21、TSUTAYA、ホワイト急便、明光義塾など

FC(フランチャイズ)起業のメリットとリスク

FCでの起業にはどのようなメリットとリスクがあるのでしょうか。ここまで様々な観点から見てきましたが改めて整理してみたいと思います。

FC(フランチャイズ)のメリット

起業の際の不安を低減できる

多くの人にとって、起業のための一歩を踏み出すには大きな勇気が必要です。

立ち上げの最初の段階から、FC本部が立地調査や物件選定、経営に向けた準備までサポートしてくれることはその不安を和らげてくれます。

事業失敗のリスクが低い

FC本部が過去に蓄積した実績と経験、それらに基づくアドバイスを受けて事業を行なうことになるので、失敗する可能性が個人での開業と比較して低いことが言えます。

(もちろん、ゼロリスクではありませんが…)

商品の仕入れはFC本部がまとめてくれるので、質の良い物を低価格で、安定的に仕入れることができます。

また、一般に広く知られているチェーン店名やロゴの活用は消費者に信頼感を与え、創業当初から一定の集客を見込めることも大きなメリットです。

未経験の人でも挑戦しやすい

上述のメリットと重複する部分はありますが、充実したサポート体制があるので、経営に関して未経験の人でも挑戦しやすい環境が整っています。

FC(フランチャイズ)リスク

ブランドイメージに左右されやすい

この点はメリットと諸刃の剣でもありますが、同じFCの他店で不祥事があった場合など、その影響を大きく受けるリスクがあります。

人手不足に悩まされる場合もある

業種や営業形態にもよりますが、アルバイトの人手が集まらず、オーナー自らが長時間労働せざるを得ない事例も決して珍しくありません。

契約内容や経営方針をめぐってトラブルとなることがある

FC契約を締結するにあたり、契約内容をしっかりと理解していないと後々トラブルに発展する可能性もあります。

24時間営業をやめようと考えたコンビニエンスストアが、契約違反を理由に多額の違約金を請求された事例は、報道でも大きく取り上げられました。

思わぬトラブルに発展することを防ぐため、条件面については十分理解した上で契約をする必要があります。

実際にFC(フランチャイズ)をする場合の開業までの流れ

それでは実際にFC契約を締結して事業を始めるためには、具体的にどのような手順を踏めば良いのでしょうか。

代表的な流れをご紹介します。

(案件や状況によって順番が前後することもあります)

1.情報収集

最も重要な行程の一つと言えます。

HPやパンフレット、事業説明会、既存店舗の訪問、検討中のFCですでに事業を展開しているオーナーから話を聞く(可能であれば)など、なるべく幅広い情報源から情報を集めましょう。

事業の収益性はもちろん、開業以前・以後の支援体制も重要な点です。

また、得られた情報をもとに、事業計画や必要資金についても大まかに考え始めておきましょう。

2.FC(フランチャイズ)本部担当者との面談

FC本部は、ともに事業を行う共同体と言える存在です。

自らの経営理念に合致するか否か、FC展開の方針、将来の事業展望などの方針を共有できるかどうか、しっかりと確認しておく必要があります。

抱えている不安や疑問点は遠慮なく、担当者にぶつけましょう。

3.加盟ブランドの決定

収集した情報を総合して、加盟するブランドを決定します。

最終契約に臨む前に法定開示書面をもらって、契約内容やFC企業の経営状況も頭に入れておきましょう。

4.物件探索

店舗の立地は業績を左右する重要な要素であることは言うまでもありません。

各FCには「立地基準」が設けられていますので、この基準をよく理解し、条件を満たす物件を探します。

(FCの方で物件を選定してくれる場合もあります)

5.事業計画書の作成、資金計画

事業を行う上で必要な資金計画や収支計画を策定します。

他店舗の実績数字をもとに、FC本部の方から事業計画書を作成して提示してくれる場合もありますが、それを参考にしながら自分でも事業計画を立てましょう。

特に、投資資金を何年で回収できるのかという点は事業に踏み出すか否かを判断する大きな要素です。

6.FC(フランチャイズ)加盟契約

法定開示書面や加盟契約書を熟読し、内容をよく理解した上で契約を締結します。

契約内容を十分理解していないと、経営を始めた後にトラブルに発展する可能性があることは既に述べた通りです。

7.開業準備

最大の課題は資金調達です。

自己資金ですべて賄えるのが理想ではありますが、そのようなケースはまれです。

金融機関からの融資を考慮に入れることが現実的な選択肢となります。

経済産業省が発表した「フランチャイズ・チェーン事業経営実態調査報告書(平成20年3月)」によると、FC本部事業者側で店舗を用意する場合の開業資金の平均は総額で2,233万円、加盟店側で店舗を用意する場合は3,280万円となっています。

ただし、一部の業種が平均値を大きく上げており、実際には300万円~500万円程度の自己資金を用意し、実際に開業している人が多いという調査結果も出ています。

FC起業としての活用をおすすめできるのが、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」「新規開業資金」というメニューです。

日本政策金融公庫は100%政府出資の政策金融機関で、民間金融機関よりも有利な条件での融資が可能となっており、「新創業融資制度」「新規開業資金」についても、利率が低かったり、担保や保証人が不要になったりする場合があります。

※参考:日本政策金融公庫HP「新創業融資制度」「新規開業資金」

資金調達の目途が立てば、いよいよ本格的に開業の準備です。店舗の内装や外装、商品やメニューの決定、採用活動など、FC本部の担当者とも相談を重ねながら進めましょう。

ここまでのステップが無事に完了したら、晴れて開業を迎えることができます。

「フランチャイズ」で経営者になる方法のまとめ

ここまで、FCについて様々な角度から見てきました。

働き方が多様化する現代において、本業以外からの収入を確保する動きも活発になっています。

何らかの副業を自分でこなすことも決して悪くありませんが、FCに加盟して経営者デビューすることも検討するに十分値する選択肢の一つだと言えます。

一から会社を興す、その一歩がなかなか踏み出せない方は、比較的リスクが低いFCで起業し、経営者として歩みだしてみてはいかがでしょうか。

会社経営をうまく運営するためのコツに関しては、以下の記事も参考にしてみてください。

参考:『社長の教祖』と呼ばれた一倉定から学ぶ経営のコツ3選

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。

大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』

関連記事

【2025年最新】M&A・事業承継のおすすめマッチングサイト20選を徹底比較!

今回はM&A・事業承継マッチングサイトの中から、弊社社員が本気でおすすめできるマッチングサイト20選をご紹介いたします! 「どのマッチングサイトを選べ

【2025年最新】M&A業界の特徴と今後の動向!業界に将来性はあるのか

日本では後継者不在による黒字廃業が社会問題のひとつになっていることを背景にM&A業界の今後に注目が集まっています。 2025年までに70歳を超える中小

M&A仲介会社の選び方や費用について解説!2つのポイントと3つの注意点が丸わかり

以前よりもM&Aが経営戦略の一つとして一般的になるにつれて、M&A仲介会社の選び方がポイントとなっています。 経済産業省も「中小M&A推進計

M&Aはどこに相談するのが良い?相談先の選び方や、選ぶときの3つの注意点を徹底解説!

M&Aを検討しているが、どこに相談すればいいかわからない…。そんな悩みを抱えるは当然です。 家族や従業員に気軽に相談できる内容ではないですし、銀行や税

新着買収案件の情報を受けとる

M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。

メールで受けとる

メールで受けとる