資金調達手段であるファクタリングとは?種類やM&Aとの関係性を解説!

企業が資金調達する方法の一つとして「ファクタリング」という手法があります。

ファクタリングは、特に資金繰りが厳しい状況において短期間で現金を調達できるメリットがある一方で、手数料が高く設定されている手法となっております。

この記事では、近年注目を浴びているファクタリングの仕組みや、メリット・デメリット、さらに資金調達の手段として並行してM&Aを検討することの重要性について解説します。

この記事を読むことで、ファクタリングの全体像を理解し、適切な資金調達方法を選択するための知識が得られるでしょう。

目次

ファクタリングとは?

まず、はじめにファクタリングについて解説します。

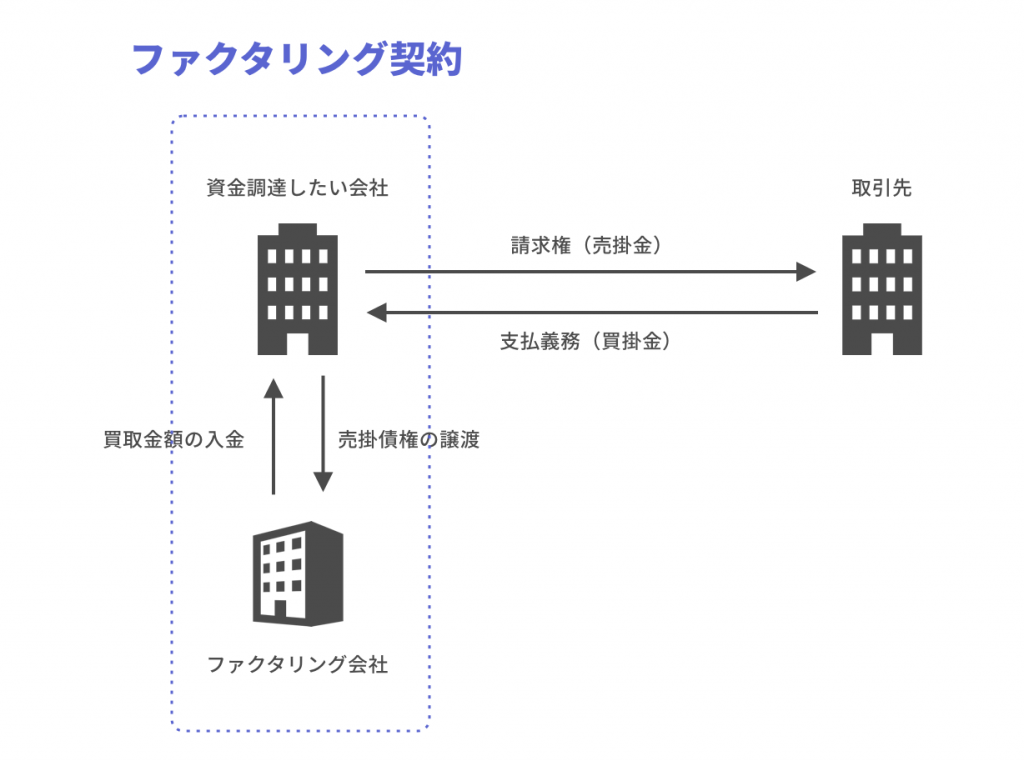

ファクタリングとは、企業から売掛債権を買い取り、売掛債権の管理や回収を行う金融サービスのことです。

具体的には、入金待ちになっている請求書を手数料を引いた価格で買い取ってもらうことを指します。

したがって、本来受け取る金額よりも少なくなってしまいますが、決済日より早く現金化できることがポイントです。

金融機関からの融資と違って赤字決算や借金がある会社でも利用することが可能であり、資金繰りに困っている会社などには魅力的なサービスとなっています。

ファクタリングの利用が向いている会社や業種

それでは、どういった会社がファクタリングの利用に適しているのでしょうか。

季節的な変動が大きい会社

アパレルや小売など、季節変動がある商品の販売や製造などを行っている会社は、時期によって売上が大きく変動します。

健全な経営ができている会社でも、納期や支払いサイトによっては、資金繰りに苦労する業種です。

ファクタリングであれば、状況に応じてスピーディーな対応が可能です。

また、1つの案件で大きな金額が動きやすいゼネコンや建設業、納期までの期間が長くなりがちなIT業界も利用に向いているといえます。

売掛金回収までの期間が長い会社

中小企業が大手企業と取引をする場合、売上の回収よりも、自社の仕入代や人件費などの支払いの方が早くなりがちです。

ファクタリングを利用することで、早期に資金を調達し、資金繰りを改善することが可能です。

急を要する先行投資が必要な会社

ビジネスはどこにチャンスが転がっているか分かりません。

チャンスを逃さないためにも、急な資金投資が必要になることも考えられます。

銀行融資では審査に時間がかかり過ぎて、時期を逃してしまうような場合でも、ファクタリングであれば素早く対応することが可能です。

ファクタリングの種類

ファクタリングには、

- 2社間ファクタリング

- 3社間ファクタリング

の2種類があります。

いずれの方法も以下の3社が登場人物となることを頭に入れておくと、ファクタリングの仕組みを理解しやすくなります。

- 請求書を発行した会社(資金を調達したい会社)

- いずれ請求書に基づきお金を支払う会社

- 請求書を買い取る会社(ファクタリング会社)

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、請求書を発行した会社とファクタリング会社だけで完結する取引のことです。

取引先(いずれお金を支払う会社)にファクタリングを利用していることが知られないことが最大の特徴です。

2社間ファクタリングをおこなう際には債権譲渡登記が必要となります。

債権譲渡登記とは、売掛債権を所有しているのが誰なのかを証明するための制度です。

ファクタリング会社は、この制度によって第三者に対して対抗要件をもつため、債権者が複数いる場合でも、自分が正式な債権者であると主張することができるようになります。

つまり、利用者が他のファクタリング会社に同一の債権を売り渡す二重譲渡などを防ぐ役割があります。

平均的な手数料は売掛債権の10~20%前後です。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、取引先にファクタリング契約を承諾してもらう必要があり、売掛先が直接ファクタリング会社に支払いを行うのが特徴です。

3社間取引では、ファクタリング利用会社から売掛先に債権譲渡通知書を発行し、承諾を得ます。

これは民法の規定により、譲渡人が債務者に通知をしなければ、第三者に対抗できないためです。

したがって売掛先の同意がなければ、売掛債権を売却することができなくなっています。

承諾を得られれば、ファクタリング会社は売掛先より直接資金を回収します。

そのため、2社間ファクタリングと比較すると手数料は低く、平均的な手数料は、売掛債権の2~9%前後です。

ファクタリングのメリット・デメリット

一般的に、ファクタリングには決済日より早く現金化できることがメリットとして挙げられますが、種類ごとに異なるメリットやデメリットはあるのでしょうか。

この章では、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに分けてメリットとデメリットを解説します。

2社間ファクタリングのメリット

2社間ファクタリングのメリットは、以下の2つです。

取引先の承諾がいらない

1つ目のメリットは、取引先の承諾がいらないことであり、2社間ファクタリングの最大のメリットともいえます。

売掛先に債権譲渡を伝えることは、取引の削減や受注減につながってしまう可能性があります。

よって、相手に知られないことで信用を維持することが可能です。

資金化が早い

2つ目のメリットは、資金化が早いことです。

取引先の同意や契約が不要なので、審査が完了すれば、即日から1週間程度で資金を手にすることができます。

2社間ファクタリングのデメリット

一方で、2社間ファクタリングのデメリットは以下の2つです。

手数料が高い

1つ目のデメリットは、手数料が高いことです。

3社間ファクタリングと比較すると5倍以上高いケースも存在します。

ファクタリングは債権の買い取りであって、融資などのローンとは違うので、利息制限法には抵触しないといわれています。

これが、手数料が高い1つの要因になっています。

また、2社間ファクタリングの場合、売掛債権は納入企業に支払われることになります。

ファクタリング会社としては、資金を回収する前に別な用途に利用されるリスクがあります。

このようなケースでは、ファクタリング会社が、回収するためのコストの負担や、損失を被る可能性があるので手数料が高くなっています。

審査が厳しい

2つ目のデメリットは、3社間ファクタリングと比べて、審査が厳しいことです。

ファクタリングの審査は、基本的に売掛先の信用力が大部分を占めますが、2社間ファクタリングの場合は利用する会社の信頼性も重視されます。

2社間取引の場合、売掛金の入金は一旦もともとの企業に支払われ、それからファクタリング会社へ支払いが行われます。

経営者に悪意があれば、別な用途に使用することも可能になってしまいます。そのため、審査が厳しくなっています。

3社間ファクタリングのメリット

次に、3社間ファクタリングのメリットは以下の3つです。

手数料が低い

1つ目のメリットは、手数料が低いことです。

3社間ファクタリングの一般的な手数料は2〜9%となっています。

ファクタリング会社は売掛先の承諾を得て、直接入金をしてもらうため貸倒れのリスクが低くなります。

そのため、2社間ファクタリングと比べると手数料が安くなります。

審査が通りやすい

2つ目のメリットは、2社間ファクタリングと比べて審査が通りやすいことです。

3社間取引では売掛金の支払いが直接ファクタリング会社へ行われるので、審査で大事なのは売掛先の信用力です。

売掛先に問題がなければ、貸倒リスクが低いので、審査に通りやすくなります。

取引先との透明性を確保できる

3つ目のメリットは取引先との透明性を確保できることです。

取引先の承諾を得て行うため、気負いすることなく利用することが可能です。

3社間ファクタリングのデメリット

3社間ファクタリングのデメリットは、以下の3つです。

取引先の承諾を得る必要がある

1つ目のデメリットは、取引先の承諾を得る必要があることです。

ファクタリングの利用を取引先に相談した結果、不安に思われてしまい、取引停止や受注の減少に発展してしまう可能性があります。

現金化するまで時間がかかる

2つ目のデメリットは、現金化まで時間がかかることです。

3社間ファクタリングでは、取引先への通知や、債権譲渡の承諾、同意書への捺印などの手続きが発生します。

そのため、売掛債権を現金化するまでに時間かかかってしまいます。

売却検討中の方の疑問をいますぐ解決!よくある質問と回答はこちら

M&Aでよくある質問〜売却検討中の方の不安・...

M&Aで会社や事業の売却を検討する中で、不安や疑問点は多くあるのではないでしょうか。 M&Aナビにおいても「いくらで売れるのか知りたい」「売却後の税金が不安」といったご質問をいただいております。 そこ…

ファクタリングの歴史と日本における今後の動向

日本でも利用が増えつつあるファクタリングですが、その歴史について簡単に解説します。

ファクタリングの歴史

ファクタリングの歴史は古く、14世紀~16世紀にかけて誕生したといわれています。

当時のイギリスで、衣料品などを対象に現金の前貸しを行ったのが始まりです。

18世紀に入ると、イギリスからアメリカに移住した人向けにも、毛織物の売買手段としてファクタリングが利用されるようになりました。

19世紀から売掛債権を資金化するファクタリングが始まり、金融サービスとして活用されるようになりました。

その後、20世紀初頭にアメリカで発展し、日本に伝来しました。

日本ではバブル崩壊をきっかけに、法整備が開始され、新たな現金化の手法として認知されるようになりました。

現在では、最短で24時間以内に現金化できる会社や、大手銀行の参入によって信用力が高まりました。

インターネットの普及も後押し、スピーディーな取引が可能となりました。

日本におけるファクタリングの現状と今後の取引動向

日本における証券化された売掛債権の割合は2%弱で、アメリカの13%に比べると非常に低い数字となっています。

売掛債権の残高は約200兆円にもおよぶものの、債券流動化は約4.5兆円にとどまっています。

政府としては、経済産業省を通じて、売掛債権などの流動資産による資金調達の活性化を掲げる動きもあり、ファクタリング取引も増加していくことが予想されています。

なおキャッシュフローや資金繰りに関する最新の情報以下のブログも参考になりますのでご覧ください。

■ UPSIDERブログ

税理士や公認会計士など専門家の監修のもと、信頼できる金融情報を発信|UPSIDERお役立ち記事

■ ウリカケ×カイカケ.com

資金調達・資金繰りの情報サイト 「ウリカケ×カイカケ.com」

資金調達が必要になったらファクタリングと並行してM&Aも考えましょう

資金調達が必要になった場合は、金融機関等からの融資やファクタリングの利用のみならず、並行してM&Aを検討することも有効です。

日本は99%が中小企業であり、日本経済は中小企業によって支えされています。

後継者不足や、事業存続に危機感を抱く経営者が多い現代では、M&Aの重要性が日に日に増しています。

ファクタリングができる会社は売れやすい?

ファクタリングを利用する必要があるということは、資金繰りの苦しいということを意味するため、たとえ会社を売却しようと思ってもなかなか相手が見つからないと思うかもしれません。

しかし、一方ではファクタリングができるということは、「しっかりとした販売先がある」ということの表れであり、買手にとっては魅力的な会社にうつる可能性は十分ありえます。

ただし、売却を成功に導くには買手にとって魅力的な会社を維持することが重要です。

可能な限り業績やキャッシュフローの安定化を目指す必要があることは言うまでもありません。

自社の価値を理解した上で経営戦略を考えましょう

ファクタリングによる短期的な資金調達は、ときに非常に有効な手段になりえます。

一方で、もし慢性的に資金繰りが厳しい状況が続いていたり、赤字決算を出してしまっているようであれば、一度自社の市場価値を調査し、売却による資本の安定化を検討することも重要です。

またM&Aナビは、売り手・買い手ともにM&Aにかかる手数料などを完全無料でご利用いただけます。買い手となりうる企業が数多く登録されており、成約までの期間が短いのも特徴です。ぜひご活用ください。

株式会社M&Aナビ 代表取締役社長。

大手ソフトウェアベンダー、M&Aナビの前身となるM&A仲介会社を経て2021年2月より現職。後継者不在による黒字廃業ゼロを目指し、全国の金融機関 を中心にM&A支援機関と提携しながら後継者不在問題の解決に取り組む。著書に『中小企業向け 会社を守る事業承継(アルク)』

関連記事

【2025年最新】M&A・事業承継のおすすめマッチングサイト20選を徹底比較!

今回はM&A・事業承継マッチングサイトの中から、弊社社員が本気でおすすめできるマッチングサイト20選をご紹介いたします! 「どのマッチングサイトを選べ

M&Aはどこに相談するのが良い?相談先の選び方や、選ぶときの3つの注意点を徹底解説!

M&Aを検討しているが、どこに相談すればいいかわからない…。そんな悩みを抱えるは当然です。 家族や従業員に気軽に相談できる内容ではないですし、銀行や税

【事業売却の相場について解説】M&Aで会社売却する際の企業価値評価の3つの方法

あなたが「会社を売りたい」と考えたとき、一体いくらで売るのが最適だと思いますか? M&Aにおいて「会社の価値(株価)を正しく算出する」ことは非常に重要

中小企業の事業承継におけるM&Aのメリットと高く売却できる条件とは?

本記事では、事業承継の手段としてM&Aを活用することのメリットや高く売却できる条件について解説します。 近年、親族や従業員への事業承継ではなく、第三者

新着買収案件の情報を受けとる

M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。

メールで受けとる

メールで受けとる