【M&A成功への最短ルート】買収未経験企業こそチャンス!M&Aプラットフォームを活用して「買い負け」を防ぐ方法

今回の記事では、買収未経験の企業様がM&Aという手法を活用して企業の非連続な成長を実現するための手法について解説します。

本記事を通じて「買収経験豊富な企業と競っても買い負けない」方法の手がかりを、ぜひ見つけていただければ幸いです。

目次

結論:成長を実現するためにM&Aプラットフォームをフル活用せよ

成長を実現するための結論として、M&Aマッチングプラットフォームのフル活用をおすすめします。

弊社は、実際に活用いただくことによってチャンスを掴めると考えています。

プラットフォームを活用する大きなメリットは以下の3点です:

検討案件数を飛躍的に増やすことができる

案件データベースやマッチング機能により、多数の企業・案件情報の中から自社に合う候補を効率的に検討でき、自分自身で動いていただくことによって検討件数(母数)を大幅に増やせます。

優良案件を保有するM&A仲介会社とのリレーションを構築できる*

プラットフォーム上で複数の仲介会社・アドバイザーと直接やり取りができ、継続的なリレーションや案件紹介がしやすくなります。信頼できる専門家と関係の構築が可能です。

投資負担が少ない小規模案件で実績を作ることができる

小規模・低コストの案件が数多く登録されているため、リスクを抑えつつ実績を積むことができます。仲介案件と比較して利用手数料も抑えられるため、実績を積み重ねやすいです。

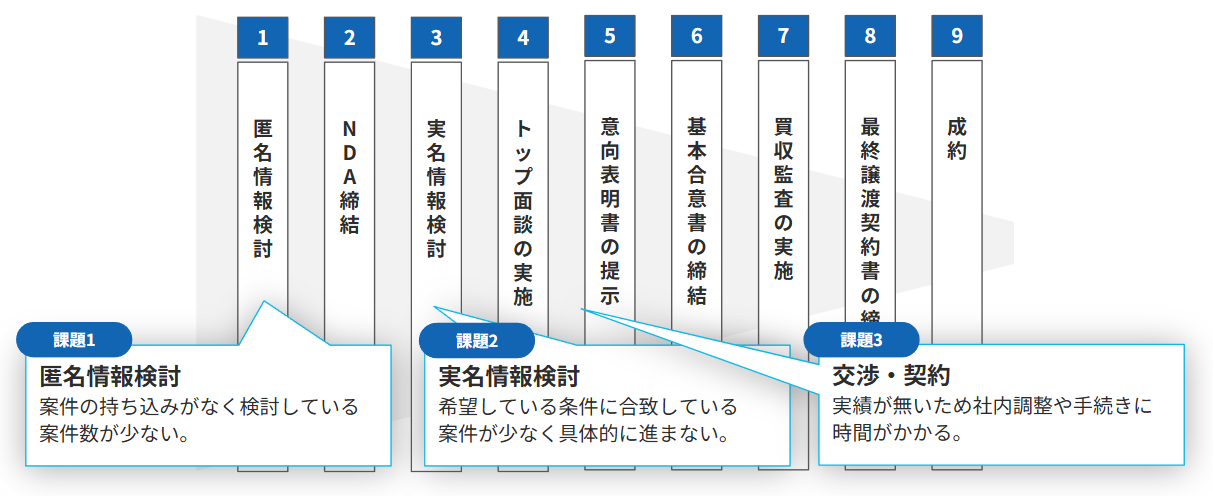

買収未経験企業が直面するM&A検討の課題

買収未経験もしくは経験が少ない企業の多くは、M&Aに取り組む際、共通の課題を抱えています。

各プロセスの課題を乗り越えなければ買収にいたらず、計画を断念してしまうケースもあります。

匿名情報検討フェーズの課題

M&A専任の担当者がおらず十分な時間を割けていないため、初期打診に対応できず機会損失につながる課題や、情報収集が受け身になっているため、案件提案がそもそもないという課題があります。

実名情報検討フェーズの課題

希望しているものと異なる案件ばかりが提案されミート率が低いという課題や、有望案件でも、すでに買収に慣れている買い手候補(ストロングバイヤー)が別にいるため、後出しのポジションになってしまうというケースがあります。

匿名情報検討〜成約までのプロセスはファネル構造となっており、買収巧者と呼ばれる企業においても、匿名情報検討の数を母数としてわずか数%程度のみ(1%~5%未満)が成約に至ると言われています。

この初期の課題を乗り越えることができれば、成約の確度を一気に高めることができるでしょう。

M&A業界の構造が未経験企業を苦しめている背景

買収未経験企業が案件獲得に苦労する背景には、M&A業界の構造が深く関わっています。

優良案件は仲介会社に集中する構造

近年のM&A仲介会社による積極的な営業攻勢によって、利益が出ている、純資産が積まれているといった優良案件のほとんどはM&A仲介会社が保有している傾向があります。

そのため、優良案件を検討するにあたっては、仲介会社としっかりリレーションを構築していかなければならないという前提があります。

成功報酬型ビジネスモデルの影響

M&A仲介会社は完全成功報酬型のビジネスモデルに進展しており、できる限り短期間で、良い価格で、確実な意思決定をしてくれる買い手にまず提案せざるを得ないというインセンティブが働きます。

これは、個人の報酬体系も成約への連動性が極めて高く、成約ゼロではインセンティブがゼロになる場合がほとんどであるため、「買収の可能性が高い会社」に案件を持ち込む動機付けとなるからです。

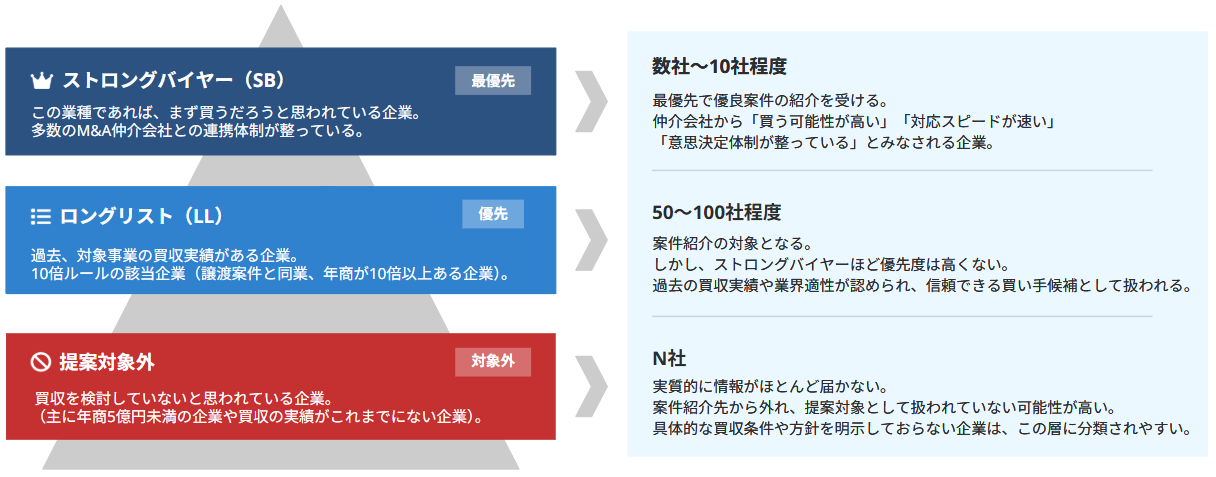

買い手候補の優先順位付け

仲介会社は優良案件であればあるほど、提案を進める買い手候補先に対して明確な優先順位を設けています。

ストロングバイヤー(最優先)

この業種であれば、まず買うだろうと思われている企業群です。

仲介会社から「買う可能性が高い」「対応スピードが速い」「意思決定体制が整っている」とみなされ、最優先で優良案件の紹介を受けます。

ロングリストへアプローチ

過去に買収実績がある企業や、譲渡案件と同業で年商が10倍以上ある企業をリストアップしてアプローチします。

案件紹介の対象となりますが、ストロングバイヤーほど優先度は高くありません。

提案対象外

買収実績がない企業や、具体的な買収条件・方針を明示していない企業などです。

優良案件の紹介対象から外されてしまうリスクがあり、実質的に情報がほとんど届きません。

未経験企業が直面する最大の課題は、この構造を乗り越え「意欲がある会社」「買収できる会社」として仲介会社に認識されることだといえるでしょう。

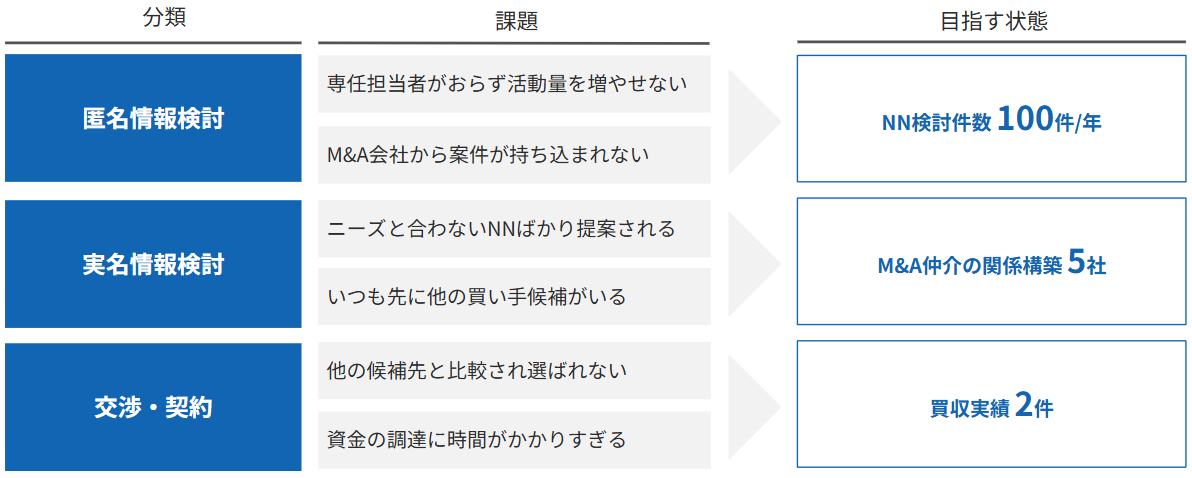

具体的なアクションプラン:買収成功のために目指すべき3つの理想状態

連続的な買収を実行するためには、質・量ともに安定した検討フローが必要です。定量的な目標設定とプロセスごとの課題解決を行い、着実な実績づくりを目指します。

買収未経験企業が初期的に目指すべき3つの理想状態は以下の通りです。

1. 匿名情報検討(NN検討)件数:年間100件

2. M&A仲介会社との関係構築:5社(常時連絡を取り合える状態)

3. 買収実績:2件

目指すべき状態と課題の対応については、以下のスライドをご参照ください。

状態1:NN(匿名情報検討)件数 年間100件

成約に至る確率は匿名情報検討の母数に対して1〜5%未満と低いため、まずはこの母数(NN検討件数)を増やすことが重要です。

買収巧者とされる企業でさえ、年間370件程度の検討を行っている実績があります。

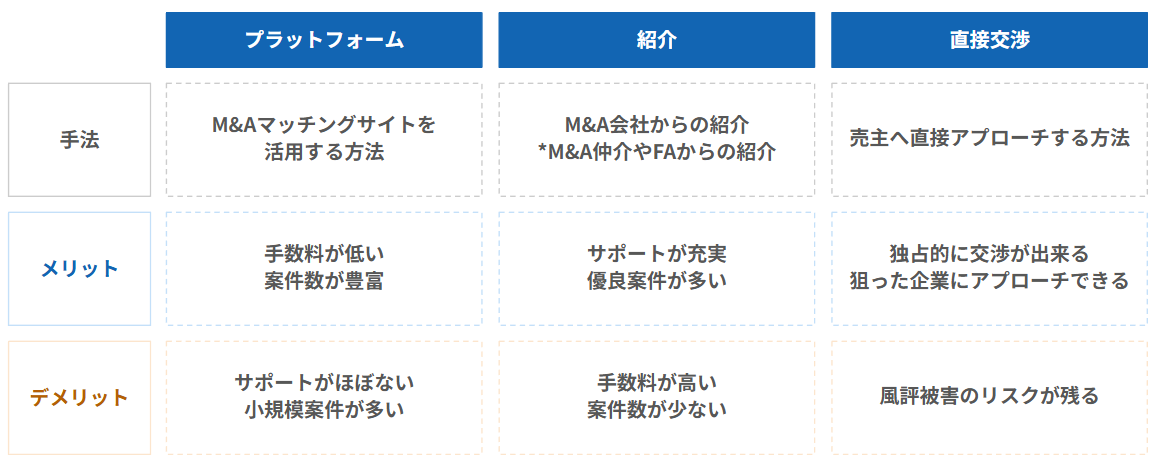

案件の初期情報(ノンネーム情報)を収集する方法は、基本的に「プラットフォーム」「紹介(仲介会社)」「直接交渉」の3つの手法しかありません。

この中で、低コストかつ短期的に取り組みを開始でき、ほぼ確実に成果が出る手法はM&Aマッチングプラットフォームの活用です。

案件を検索したり問い合わせをすれば、それが検討の一件となるためです。

では、どのようなアクションでNN検討数を増やしていくのでしょうか。

具体的に見ていきましょう。

主要M&Aプラットフォームに登録する

案件数が十分で使いやすいとされる5社から6社程度に登録し、合計で月間数百件の新規案件が掲載されるプラットフォームで、出会いの機会を最大化します。

適切な形式で買収ニーズを登録する

プロフィールや買収ニーズを詳細に登録することで、売り手企業やM&A仲介会社からの逆アプローチを受けやすくなります。

掲載案件の検索&問い合わせを積極実行する

自社の買収基準に合致する案件に対し、積極的に問い合わせを実行し、売り手側に本気度を示すことが重要です。

新着案件掲載メールの受信設定を最適化

手動検索の負担を軽減するため、新着案件通知機能を活用し、タイムリーに案件情報をキャッチアップできるプロセスを組むことが重要です。

状態2:M&A仲介会社との関係構築 5社

優良案件を保有するM&A仲介会社から、一斉メールではなく、電話や個別のメールで直接提案を受けられる状態(5社程度)を構築することが目標です。

具体的なアクションについてみていきましょう。

買収ニーズシートを作成・共有する

自社の事業内容、M&A戦略、買収目的、希望条件などを体系的にまとめたシートを作成し、更新があるごとに常に関係性のある仲介会社に共有します。

M&Aプラットフォームで仲介会社の登録案件に優先的にアプローチする

仲介会社が代理で掲載している案件に積極的にアプローチし、具体的な検討ポイントを示すことで、仲介会社に「真剣に検討している買い手」として認識させます。

包括NDAを締結する

包括的な秘密保持契約を結ぶことで、仲介会社は自社に対して複数の案件情報を継続的に提供しやすくなり、非公開案件を優先的に紹介してもらえる関係性を構築します。

定期的な連絡&定例MTGを開催する

個別の案件紹介を受けられる関係になるまで、定期的に仲介会社に連絡を取ります。

関係構築が進んだら、案件の進捗や見送りになった理由を積極的にフィードバック(コミュニケーション)することで、さらなる関係性の強化を図ります。

状態3:買収実績 2件

初回のM&A成功は、社内でのM&Aに対する見方を肯定的に変え、「買収できる会社」として仲介会社からの認識を大きく向上させます。

具体的に取るべきアクションを見ていきましょう。

投資可能金額に関して社内で合意形成をする

案件が出る前に、経営陣や株主との間で投資判断基準(金額、条件)を明確に合意しておきます。意思決定のスピードを速めることで、他の買い手候補との競争に勝ちやすくなります。

自己資金内の案件へ優先的に問い合わせる

初回M&Aのリスクを最小化するために、自己資金の範囲内で買収が完了する案件に優先的に問い合わせます。

これにより、デューデリジェンスやPMI(統合後のプロセス)の負担も抑えられ、初回の成功確度が高まります。

複数案件を同時並行で検討する

年間2件の実績を達成するため、また、破談リスク(本命案件が他社で決まる、売り手が売却を取りやめるなど)のリスクヘッジのために、常に複数案件を同時並行で進めることが重要です。

まとめ:好循環のサイクルに入り、連続的なM&Aを実現する

買収未経験企業は、業界の構造が背景にあり、優良案件の提案を受けづらい構造に直面しています。この壁を乗り越え、いい案件を紹介してもらえる「好循環のサイクル」に入るための初期的なアプローチとして、M&Aプラットフォームをまずフル活用いただくことが、低コストで理想の状態に近づける最短ルートです。

アクションプランに則って実績を積み重ねていけば、「買収できる会社」として認識され、優良案件の紹介件数が増え、連続的な買収に取り組みやすくなります。

弊社は株式会社M&Aナビで、M&Aナビというマッチングプラットフォームを運営しています。現在、会員数は約1.5万ユーザー、案件数も1,000件超の案件を掲載しています。

是非M&Aナビに登録いただき、買収ニーズを詳細に登録することで、仲介会社からの認識を促してください。弊社はWeb上に掲載していない非公開案件の買い手探索も比較的積極的に行っていますので、そうした情報を受け取れる機会も確保できます。

ご登録には、「M&Aナビ」と検索をしていただくか、以下のQRコードを読み取っていただければ幸いです。

関連記事

【2025年最新】M&A・事業承継のおすすめマッチングサイト20選を徹底比較!

今回はM&A・事業承継マッチングサイトの中から、弊社社員が本気でおすすめできるマッチングサイト20選をご紹介いたします! 「どのマッチングサイトを選べ

【2025年版】スモールM&Aにおすすめマッチングサイト10選を徹底比較!

近年、スモールM&Aの件数が増える中で、マッチングサイトの活用が注目を集めています。 この記事では、マッチングサイトの概要から具体的な進め方、おすすめ

【事例あり】事業買収とは?事業譲渡・株式譲渡との違いや買収の流れ、成功の秘訣を解説!

事業買収は、企業が成長を加速させるための一つの手法として、多くの企業で採用されています。 新しい市場への参入や技術の獲得、事業の多角化など、事業買収による成長機

M&Aの注意点・リスクを買収する買い手側の視点で徹底解説!確認事項が丸わかり!

M&Aにより会社を買収する場合、リスクはつきものです。 M&Aの取引は高額のため、一つ一つの条件に注意して損失を回避する必要があります。 M

新着買収案件の情報を受けとる

M&Aナビによる厳選された買収案件をいち早くお届けいたします。

メールで受けとる

メールで受けとる